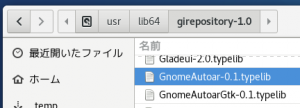

先日 gnome-autoar というのを見つけた。

けれどソースコードには肝心の圧縮展開を行うコードは無かった。

GitHub – GNOME/gnome-autoar: Automatic archives creating and extracting library

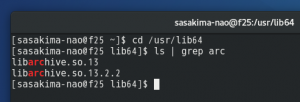

中身をよく見ると archive.h を include している。

どうやら圧縮展開は libarchive 依存のミドルウエアってことみたい。

てゆーか libarchive って今は 7z 圧縮に対応しているってことかYO!

でも CB7 を作っても Nautilus 上でサムネイルされない。

おいおいマジで圧縮展開だけなのかよ。

いや、コミックブックアーカイブって五種類もあったのね。

ACE なんて見たことが無いし TAR はコレだけだと非圧縮だし無視でいいと思うが。

Comic book archive – Wikipedia

Evince でも CBR, CBZ, CB7 の三つをサポートしているみたい。

だけど Evince はどうやら p7zip 依存のようだ。

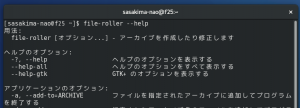

それに 7z だと file-roller で開くことができない、こいつも同様か。

ということで、現状では p7zip を入れておかないと色々不便だ。

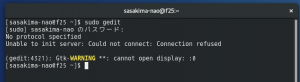

sudo dnf install p7zip

United RPMS は unrar はあるけど rar は無いことに今頃気が付く。

コイツは削除して RARLAB のを自分で入れる。

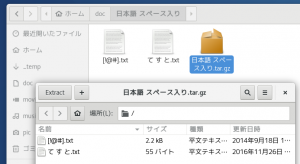

よし3形式ともサムネイルとプレビューができるようになったぞ。

Evince, file-roller も対応、後は我がアプリ。

CBR と同じ方法でイケた、つーことで更新。

結局 gnome-autoar はどうでもよかった。

サムネイル表示されないのではビューアを作っても虚しいもんね。