どのバージョンからかは忘れてしまったけれど。

最近の Fedora は bash のプロンプトがウザい。

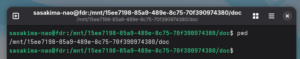

特に追加 HDD 内でコマンドを使おうとした時に長すぎる。

パンくずリストいらない、場所なんてタイトルバーに出てるじゃん。

pwd コマンドでも解るし、macOS でも PS1 シェル変数を変えているし。

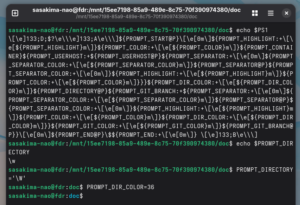

ということで PS1 シェル変数を編集しようと思ったけれど。

デフォルトが長すぎてよく解らなかったのでこのまま使っていたんですけど。

そろそろ調べるか、ようするに PROMPT_* はシェル変数ってことだよね。

そういうことか、PS1 を上書きするよりこっちのほうがいいな。

~/.bashrc に追記しておけば起動時から摘要される、やっと快適に。

PROMPT_DIRECTORY='\W' PROMPT_DIR_COLOR=36

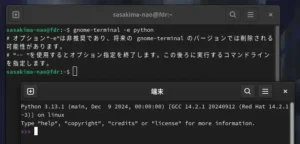

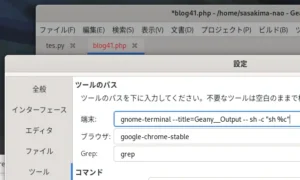

ところで新しい端末アプリの ptyxis なんですけど。

コマンドを使い終わって x ボタンで終了させると bash セッションが残るのね。

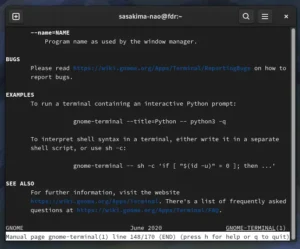

bash セッション自体を Ctrl+D で都度終了させる、又は設定にて。

セッションを復元させないようにしておいたほうがいいです。

復元機能が流行だけどまさかこんなものにまで。