Fedora 20 が出たので 19 から更新。

AMD Phenom II X4 955, AMD 880G, 4G Memory

というマシン構成は変わっていない、特に不満もないしもったいないし。

しかしこれではそろそろツマラン。

ということで今回は HDD から SSD に変更して導入してみた。

とりあえず評判の好いコレを購入。

128GB って今となってはさみしい容量だけど実は充分だよね。

3.5 インチベイに固定できる金具も付属で嬉しい。

Fedora Project ホームページ

ISO を DVD-R に焼いて SSD に取り替えとっととインストール。

インストール画面は以前と同じ、全部おまかせであっさり終る。

やはり修了で DVD-R は出てこない、USB メモリでやれってことかな。

イザ起動、即イジェクトボタンで DVD-R は出せる。

SSD 起動はやはり爆速、カーネル選択画面からたった十秒でユーザー選択に。

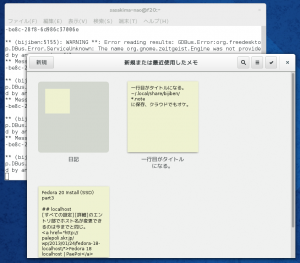

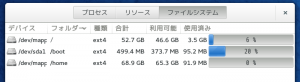

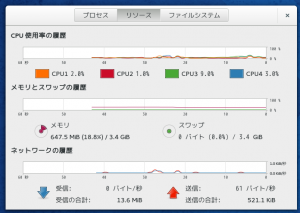

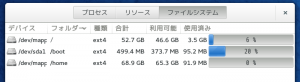

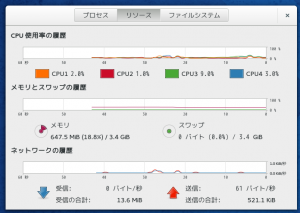

インストール直後のリソースはこの程度、128GB で問題なさそう。

おまかせインストールでは SSD に最適という Btrfs にはならなかったか。

ext4 で充分速いから別にいいやという感じ。

さてデフォルト状態を色々確認してみる。

基本的に 18, 19 時と変わらない、デスクトップに物が置けないとか。

細かいことはサイドバーから過去記事で。

以下気が付いたこと。

システム関連のウインドウはことごとくタイトルバーが無くなっているぞと。

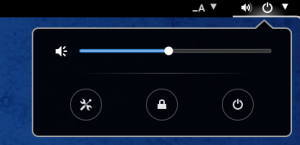

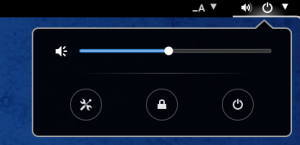

右上ユーザー名だったところが電源アイコンに変わった。

Alt を押すと電源アイコンがポーズアイコンに変わりサスペンドにできる。

ずっと GNOME を使っている筆者みたいな人ならすぐ解るけど、うーん。

通知領域のニョッキが少々敏感になっていてウザい。

19 でウザさがなくなったのに戻したのだろうか?

なんか Super+A でのアプリが少ないな。

Boxes が無くなった、まあ設定項目が少なすぎでイマイチだったし。

ARMを正式サポートした「Fedora 20」がリリース、Fedoraプロジェクト10周年記念 | SourceForge.JP Magazine

qemu-kvm は virt-manager にしろということかな。

しかし日本の記事は絶対に Python をガン無視、かつ Rails の宣伝をするよな。

virt-manager は Python 製だということを知らないのだろうか?

Python は 2.7.5 と 3.3.2 がデフォルトで入っています。

seed, Gjs もあります、全然普及しないけど。

他にも何か無くなっているいる気がするけど、後で確認しよう。

手動アップデート確認は[すべての設定][詳細]に戻ったようだ。

更新通知は Fedora 19 で完璧になったので気にしなくてもいいと思う。

アプリのインストールは[ソフトウエア]で行うようになった。

上部の時計が変だと思ったら等幅の VL Gothic になっている。

org.gnome.desktop.interface font-name は Cantarell 11 なのに。

他色々な場面でフォントに違和感、いや綺麗に表示されているんだけど。

VL P Gothic をインストールしようとしたけど出てこないのだが。

VL Gothic Font Family

上記から落として自分でインストールしたけど。

org.gnome.desktop.interface toolbar-style も適用されない。

デフォルトアプリでツールバーが残っているのは Gedit だけだとはいえ何故だ?

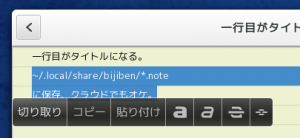

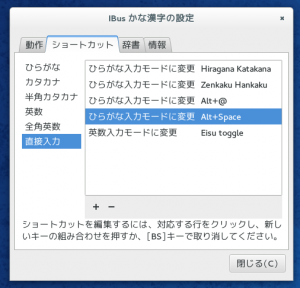

ibus-kkc は Fedora 19 ではイマイチだったけど悪くない。

バージョンは上がっていないので ibus 側が安定したのだろうと予想。

変になったら ~/.config/ibus-kkc 以下を削除すればいいはず。

ギョッとする変更や致命的なバグは何も無いみたい。

通知領域のニョッキが気になるくらいで普通に使える。

週末に必要アプリの導入でもしますか、今日はもう寝る。

しかし SSD は最高、変更して正解。

アプリの起動をほとんど待たなくていいのは本当に素晴らしい。