Fedora 19 が出たのでいつものように新規インストール。

前回からインストーラが凄くなったけど、もっと凄くなっていた!

Live DVD を立ち上げる、当然英語、そのまま Install のボタンを押す。

勝手に日本語環境でインストーラが立ち上がった!

筆者は US キーボードを愛用しているがソレも自動認識した!

どうやって見分けたのだ、たまたまなのか?

17 が入っていた HDD に上書きだったのでそこから情報を得たとも考えられるけど。

上記のように筆者は Fedora 17 が入っていた HDD に上書きなので既存領域の削除をする必要があったけど空の HDD や領域の確保済であれば多分準備は何もする必要がない。

とっととボタンを押してインストール開始。

インストール中に root パスワードとユーザーを作成する。

パスワードはデラ厳しくなって 12 文字程度では怒られる。

記号数値アルファベットごちゃまぜで 20 文字以上にしたらやっと[強力]に。

正直面倒臭いけど今後はこのパスワードでいこう。

最後に[Quit]ボタンを押しメニューから終了させる。

DVD は自動で出てこない、うーん最後の最後が残念だった。

初回起動で日本語環境やキーボードの再確認をするようだ。

以上でインストール作業はおしまい。

速攻アップデート確認をしておこう、[ソフトウエアのアップデート]メニューが復活している。

※個人的な設定。

ホスト名はやはり localhost.localdomain になっている。

変更したい場合は[設定][詳細]で書き換えて再ログイン。

やはりログアウトメニューが出ないので gnome-session-quit コマンドを覚えようね。

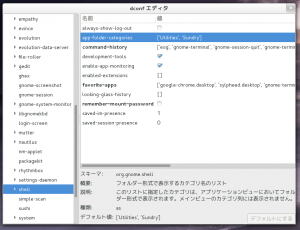

やはりデフォルトではデスクトップに物を置けない。

gsettings set org.gnome.desktop.background show-desktop-icons true

デフォルトディレクトリ名変更は F2 キーでお好きな名前に。

しかしいいかげんに .bashrc とかも .config 以下に入れてくれよ。

で必須な VL Pゴシックフォントと dconf-editor を入れる毎度の作業が必要。

うん基本的に Fedora 18 と同じだな。

Fedora 18 との違いを確認。

ランチャの右クリックメニューでマウスアップを華麗にスルーするようになった。

GTK+ アプリは普通に認識する、あまり使わないとはいえ統一感が欲しいかな。

メニューが恐ろしく簡素になった、iPhone の真似かと。

でもコレって *.desktop ファイルでのカテゴリ分けが無意味なんじゃ…

デフォルトの日本語入力切り替えが Windows+Space キーになった。

おっと Alt+F1, Alt+F2 状態からでも入力ソース切り替えできる、切り替えも一瞬。

しかしこれは Fedora 17 以前と同様に戻っただけとも言えるんだけど。

Fedora 18 時のような小細工をせずとも快適に切り替えできるように。

ちょっと間違えやすい気がするけどしばらくデフォルトキーのままで使ってみよう。

ただ地域と言語の設定から[日本語ja]は決しておいたほうがいい、コレ何…

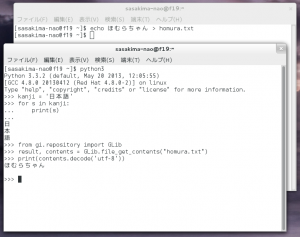

日本語変換エンジンが Anthy から IBus Kana Kanji 1.5 に変わったっぽい。

[きー]を変換すると [χ] とか辞書がとても残念なことに。

小文字の[っ]とかは ltu では駄目で xtu しか受け付けないようだ。

筆者はしばらく様子見しながら使ってみるけど大半の人が速攻変えてしまうかも。

Alt+F2 ランチャが Esc キーでキャンセルできないのは初期不具合なのだろうか。

Tab で保管、上矢印キーで履歴等は変わっていない。

GTK+ 及び GNOME アプリはやはり 3.8 になっている。

何故か Eye of GNOME が無くなっている。

Nautilus のメニューにショートカットキーが表示されるように、地味に嬉しい。

右クリックメニューには表示されないが、ゴミ箱へ移動は Ctrl+Delete とか Ubuntu とは少し違うのに。

テンプレートディレクトリに何か入れないと[新しいドキュメント]メニューが表示されなくなった、使わない人はまったく使わない部分だが Gedit で空の a.txt とか作って入れておいたほうが迷わないと思う。

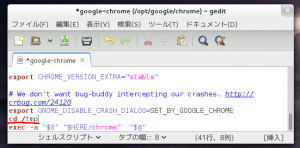

Gedit や Totem のメニューバーは残っている、消えると思っていたが。

しかし Gedit は設定やバージョン情報がアプリケーションメニューに移っている。

でも Totem はメニューバー上のままだったりする。

GNOME デフォルトアプリといっても統一されないものだな。

gnome-screenshot で普通にキーボード入力できるようになったのは嬉しい。

おいおい、情報ダイアログ等を出した状態でウインドウを枠外に移動してみて。

ダイアログが枠内に残るよう変な動きをして面白い。

枠外に置いたウインドウのポップアップを見えるようにしたのか、なるほど。

マウスカーソルを下に持っていった時のニョッキ動作は確かに改善されている。

グッと下げないとニョッキしなくなった、イライラは減ると思う。

まったく素の状態で気が付いたことは今のところこのくらい。

18 時の改変でおかしくなった部分が改良されて日本語入力が残念になった感じ。

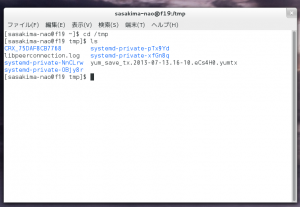

さて Fedora 18 HDD からデータのコピーとアプリの導入をして続く。