JavaScript でスマホゲームもいいけどメインの GTK+ もやらねば。

久々に Y901x の更新、ポーズからコマ戻しが上手くいく方法を見つけたので。

# self.player @ playbin

# self.settingwin @ My Setting

def set_next_frame(self, rate):

"""

1 frame up down (rate 1.0 or -1.0)

"""

if self.settingwin.direction != rate:

self.settingwin.direction = rate

self.set_playback_direction(rate)

event = Gst.Event.new_step(Gst.Format.BUFFERS, 1, 1.0, True, False)

self.player.send_event(event)

def set_playback_direction(self, rate):

"""

Change direction

"""

pos = self.player.query_position(Gst.Format.TIME)[1]

if rate >= 0.0:

self.player.seek(

rate,

Gst.Format.TIME,

Gst.SeekFlags.FLUSH | Gst.SeekFlags.ACCURATE,

Gst.SeekType.SET, pos,

Gst.SeekType.SET, -1)

else:

self.player.seek(

rate,

Gst.Format.TIME,

Gst.SeekFlags.FLUSH | Gst.SeekFlags.ACCURATE,

Gst.SeekType.SET, 0,

Gst.SeekType.SET, pos)

def on_play(self, widget, data=None):

if self.settingwin.direction == -1.0:

self.settingwin.direction = 1.0

self.set_playback_direction(1.0)

if self.player.get_state(1)[1] == Gst.State.PLAYING:

self.player.set_state(Gst.State.PAUSED)

else:

self.player.set_state(Gst.State.PLAYING)

逆転させる手続きを分離して send_event するだけだった。

GLib.idle_add とか色々試したのに実はこんなに簡単だった…

これなら関数を抜けるので逆転した後で 1 コマ移動ということになるのかな。

再生開始で正転に戻すのを忘れないようにと。

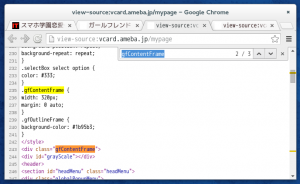

それと手段が全然解らず困り果てていたシークバー上のマウスホイール。

event.direction 引数が Gdk.ScrollDirection.SMOOTH になるのよ。

Gdk.ScrollDirection.UP, DOWN になる記事以外見当たらなかったし。

http://nullege.com/codes/show/src%40p%40i%40pitivi-HEAD%40pitivi%40utils%40widgets.py/1035/gi.repository.Gdk.ScrollDirection.UP/python

そういうことだったのか!

やっぱり GPL のコードを見たほうが圧倒的に参考になるね。

何も作品を作っていなさそうな人って何故勉強しているのか、日本人に多過ぎ。

def on_seek_scroll_event(self, widget, event):

"""

Mouse Wheel event

widget @ GtkScale

"""

delta = 0

if event.direction in [Gdk.ScrollDirection.UP, Gdk.ScrollDirection.RIGHT]:

delta = 1

elif event.direction in [Gdk.ScrollDirection.DOWN, Gdk.ScrollDirection.LEFT]:

delta = -1

elif event.direction in [Gdk.ScrollDirection.SMOOTH]:

unused_res, delta_x, delta_y = event.get_scroll_deltas()

if delta_x:

delta = math.copysign(1, delta_x)

elif delta_y:

delta = math.copysign(1, -delta_y)

if delta:

location = widget.get_value() - (delta * 10000000000)

if location > 0 and location < self.playinfo.duration:

self.set_play_position(location)

self.put_time_status(location)

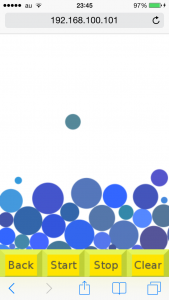

これで約 10 秒送りなホイールスクロールが可能になった。

Fedora 20 でしか試していないけど多分 GNOME なら大丈夫だろう。

次バージョン早く出ないかなぁ、20 が安定しているからいいけど半年サイクルに慣れ過ぎた。