macOS Catarina になって私的に一番困ったのが Fedora との接続です。

afp が使えなくなったので samba を使ってファイルのやりとりをしているのだけど。

Catarina にアップグレードした直後から唖然とするほど遅くなった。

初期化だけなら別にかまわないんだけど、すべてが遅い。

ディレクトリ移動毎にしょんぼりするほど待たされるってどうなのよ。

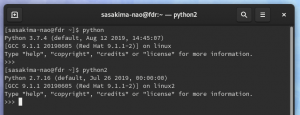

他の手段で Fedora から macOS のファイルにアクセスというと。

やっぱり UNIX 系 OS の基本は SSH ですよね。

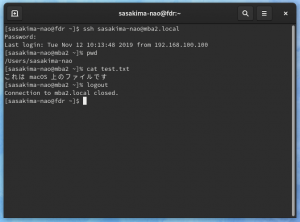

ssh ユーザー名@macのコンピューター名.local/

普通に接続できた、しかもディレクトリ移動もまるでローカルのように早い。

ログインして cat コマンドで表示される文字列を端末エミュレーターからコピペ。

で大半の作業はイケるはず、てか Catarina になってからそうやっていた。

でもこれじゃファイルの転送はできない、何より面倒。

やっぱりファイルマネージャを使った GUI でやりたいよね。

sftp という ssh を使ったプロトコルがあったよな。

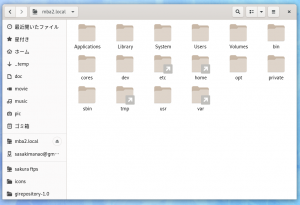

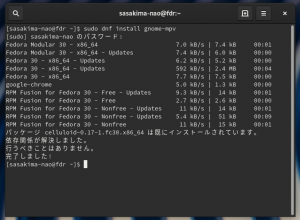

ものは試しのつもりで Nautilus で Ctrl+L を叩いて以下を打ち込む。

sftp://macのコンピューター名.local/

できるジャン、しかも感動するくらい早い!

Nautilus をもう一つ立ち上げ普通に DnD でコピペできる。

Gedit や eog で普通にファイルを開くこともできる。

てか、samba はコピーするとパーミッションが 600 になって困っていた。

コッチならパーミッションは維持される、すばらしい。

何故誰もこの方法を教えてくれなかったんだ!

ってしかたがないか、大半の人は Linux から macOS に接続なんて考えないし。

どちらかが Windows だと samba になってしまうよね。

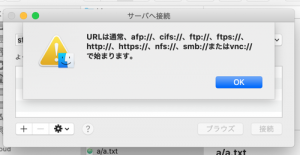

ちなみに Finder からは sftp はできませんでした。

ssh すら、Firewall ポートは空けて SELinux を無効にしても駄目だった。

まだ何かやる必要があるみたいだけど Nautilus で全部やればいいから別にいいか。

だって Finder って使い辛いんだもん。