最近は溜まりまくっている Python 平書きコードの整理をしている。

といっても大半が PyGtk の覚書だったものを PyGI に作り直しであるが。

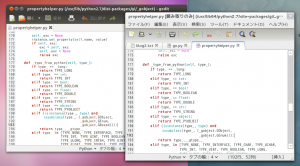

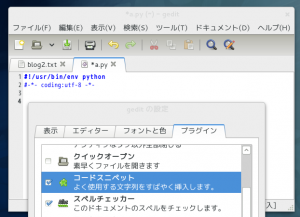

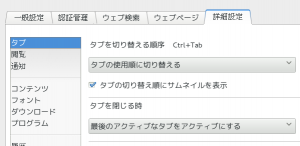

こんな状態だっったりする。

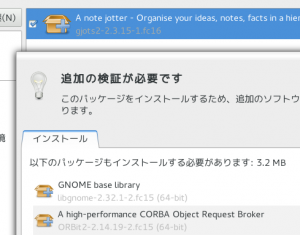

ソレより GNOME3 で gnomevfs が使えなくなったのをなんとかしないと。

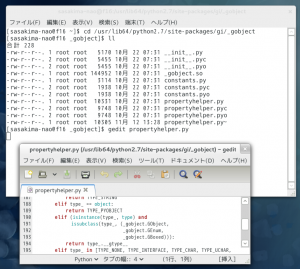

Gio で「ファイルの種類」を得る方法が中々見つからず苦労した。

一旦 Content Type を得て変換するようだと解った。

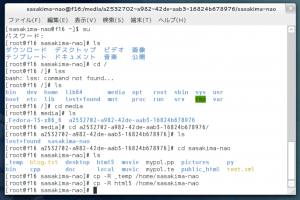

とりあえず GLocalFile を作成。

query_info の引数に得たい情報文字列をコンマ区切りで突っ込む。

Gio.FILE_ATTRIBUTE_STANDARD_SIZE 等は只の #define された文字列。

GFileInfo

後はメソッドで取り出し、こんな感じかな。

ということで解ったところまで。

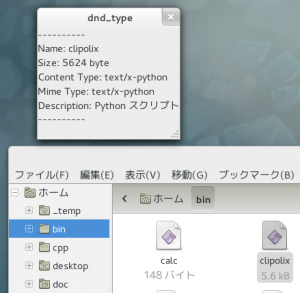

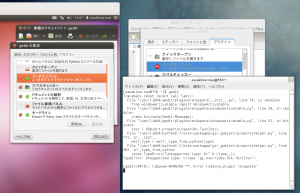

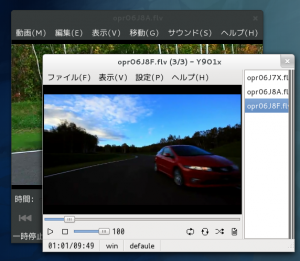

ファイルを何かドロップすると詳細が書き出されるウインドウ。

#!/usr/bin/env python

#-*- coding:utf-8 -*-

import sys

import gi

try:

gi.require_version("Gtk", "3.0")

except:

print "This Program is GTK+ 3.0 or later."

sys.exit()

from gi.repository import Gtk, Gdk, Gio

res = """----------

Name: {0}

Size: {1} byte

Content Type: {2}

Mime Type: {3}

Description: {4}

----------

"""

attr = (

Gio.FILE_ATTRIBUTE_STANDARD_DISPLAY_NAME,

Gio.FILE_ATTRIBUTE_STANDARD_CONTENT_TYPE,

Gio.FILE_ATTRIBUTE_STANDARD_SIZE )

class Win(Gtk.Window):

"""

Information at Dropped File

"""

def __init__(self):

Gtk.Window.__init__(self)

# DnD

dnd_list = Gtk.TargetEntry.new("text/uri-list", 0, 0)

self.drag_dest_set(

Gtk.DestDefaults.MOTION |

Gtk.DestDefaults.HIGHLIGHT |

Gtk.DestDefaults.DROP,

[dnd_list],

Gdk.DragAction.MOVE )

# GtkLabel

self.label = Gtk.Label("Please drop your files")

self.add(self.label)

# Gtk.Window

self.drag_dest_add_uri_targets()

self.connect("drag-data-received", self.on_drag_data_received)

self.set_title("dnd_type")

self.show_all()

def on_drag_data_received(self, widget, drag_context, x, y, data, info, time):

uris = data.get_uris()

s = ""

for uri in uris:

# Create GLocalFile

f = Gio.file_new_for_uri(uri)

# Create GFileInfo

info = f.query_info(

",".join(attr),

Gio.FileQueryInfoFlags.NONE,

None )

# Anyway Get Content Type

ct = info.get_content_type()

# splintf

s += res.format(

info.get_display_name(),

info.get_size(),

ct,

Gio.content_type_get_mime_type(ct),

Gio.content_type_get_description(ct) )

self.label.set_text(s)

class App(Gtk.Application):

def __init__(self):

Gtk.Application.__init__(

self,

application_id="apps.test.akemi.homura",

flags=Gio.ApplicationFlags.FLAGS_NONE)

self.connect("activate", self.on_activate)

def on_activate(self, application, user_data=None):

w = Win()

w.set_application(self)

if __name__ == "__main__":

app = App()

app.run(None)

うんコレで拡張子無しでもキチンと description が得られる。

Mime Type って Content Type と何が違うのかイマイチ解らない。

後は Last Write Time 等なんだがまだ解っていない。

os.stat から得られるのは知っているが Gio でやりたいので。

てゆーか昔のコードはほとんど役に立たなくなってしまったような。

もう少し纏めたら又 Tips ページを作ります。