Linux に移行してからテキスト編集のほぼすべてで Gedit を愛用している。

Windows から Linux に移行できたのも Gedit が存在したからなのは確実といえる。

Gedit をシンプルという人はただの無知、Windows 的思考を早く捨てろといいたい。

Windows ではほとんど意味が無くなった環境変数が Linux では重要なのです。

前置きはこれくらいにして。

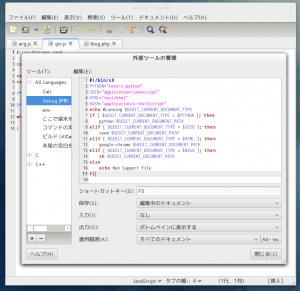

私は Python コードの Debug に長いこと以下の外部ツールを使っていた。

#! /bin/sh python $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH

を F5 キーに割り付けて結果をボトムペインに表示させている。

しかし最近 Seed を少しかじってたりするが、つい F5 を押してしまう。

F6 等に割り付けしても ibus に取られるのか無視されるし何より間違える。

それなら F5 からソースによりで振り分けしてしまえばいいじゃないか!

環境変数 $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE で ContentType が得られるので

#!/bin/sh

PYTHON="text/x-python"

SEED="application/javascript"

HTML="text/html"

BASH="application/x-shellscript"

echo @Lunning $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE

if [ $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE = $PYTHON ]; then

python $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH

elif [ $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE = $SEED ]; then

seed $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH

elif [ $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE = $HTML ]; then

google-chrome $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH

elif [ $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_TYPE = $BASH ]; then

sh $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH

else

echo Non Support File

fi

こうしておけば ContentType 次第でコマンドを変更できるじゃない。

私が現在利用するのはコレくらいだ、好みで追記とかすればいい。

ちなみに Perl の ContentType は application/x-perl である。

一部の人は「Opera じゃないのか?」とツッコまないでください。

これで Python でも Seed でもボトムペインに結果を出力できる。

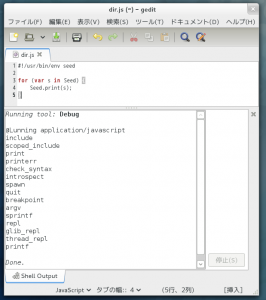

そういえば Seed 名前空間にはどんなメソッドがあるのかな?

Seed で Python の dir() に相当するのは for in 文なので

#!/usr/bin/env seed

for (var s in Seed) {

Seed.print(s);

}

と、こんな感じで利用できます。

なるほど、argv オプションはココから得るのかと解った。

for 文で取り出して、argv.length でコマンド数が得られるようだ。

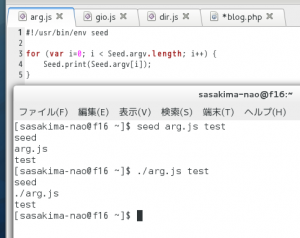

#!/usr/bin/env seed

for (var i=0; i < Seed.argv.length; i++) {

Seed.print(Seed.argv[i]);

}

Python とは違い引数の最初に seed が含まれてしまうようだ。

+x して ./ でも結果は同じ、注意しないと間違えそう。

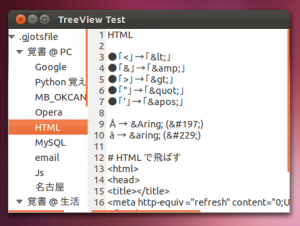

後は for in 文を使って各名前空間のメソッドをボトムペインで調べてと。

かなり Seed プログラミングが楽になったぞと。

いや、間違えて js を Python で、というのが無くなるのが一番嬉しいか。

ここまで Gedit を利用してアプリ作ったりコードをバリバリ書いていても…

Linux 屋からみれば「コイツ vi 使えないの?ププッ!」と思われているかも…

使い方はマジで知らないですけど、サブのエディタは nano ですし。