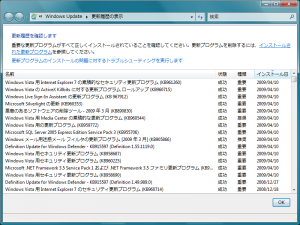

VirtualBox 上の Ubuntu は三ヶ月置いたらこんなにイッパイ…

本当に Ubuntu は凄まじい勢いでアップデートを行っているなぁと。

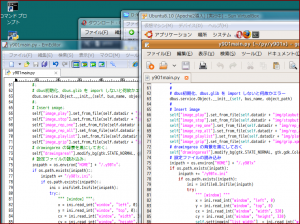

どうしても同じ VL ゴシックの 9pt に見えないんだが何故だろう?

って画像にしたらアンチエイリアスが掛かってまったく同じに見えるわな。

実物はやはり違う、Windows では MS ゴシックでいくほうが良さそうだ。

さて環境の更新作業が終わったところで。

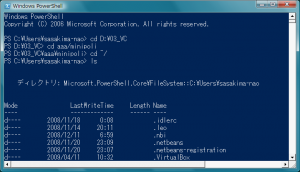

Windows Power Shell をインストール。

.NET なので最初の起動が当然遅い、SupewFetch が覚えるまでの我慢だ。

とりあえず cd のドライブ間移動で /d オプションが不要になったみたい。

つーか

ちょー!何コレ。

パス区切りは \ は当然だけど / でもいいとか、^/ でホームに戻るとか。

カレントディレクトリにあるスクリプトの実行は ./ を付加する必要があるとか。

おいおい、kill コマンドまで使えちゃったよ、何を考えているのコレ。

完全に UNIX からの乗り換えを意識しまくっている。

でもやっぱりアルファベットの大小文字の区別はしてくれないのね。

ところで Tab キーでの補完って cmd.exe でもできたんだ、知らなかった。

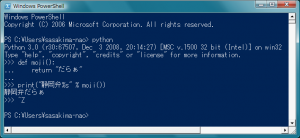

パスを通しておけば python と打つだけで普通に Python 端末にもなる。

でも Windows は UNIX 系のように実行ファイルが特定ディレクトリに固まっていない。

こうしたい場合は自前でパスを通さないと bash のようには簡単に使えない。

cmd.exe の代わりにシェル端末としても十分使えるようだ。

ググれば $ を使った変数や関数の書き方がすぐに見つかる。

けどそういうのは Python 等でやったほうが楽なので覚えても使わないかと。

UNIX のように必要な場面はあまり無いだろうと思う、書き方も面倒だし。

cmd.exe よりは圧倒的に使い道があるなと。

ただ .NET ではなくネイティブコードでコレを実現してほしかったなぁという感じ。

Vista 以前の Windows では遅すぎて使う気にならないだろうし。

Windows での Python はシステムには関係無いので遠慮無く 3.0 を使う。

とりあえず昔書いたスクリプトを動かしてみる、あっさりエラー。

print が文から式に変わったので括弧が必要になるのをお忘れなく。

Windows 版 Python 端末は Ctrl+Z で終了ですのでお間違いなく。