WPF を Microsoft の思想を無視こいて単なるウインドウ部品として使うのは面白い。

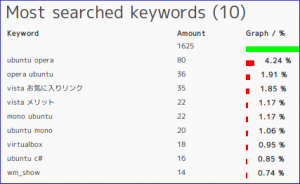

しかし Ubuntu 上 VirtualBox のゲストな XP で使っていて一番困っていること。

Windows XP の .NET Framework は死ぬほど遅い!

もう Vista はほとんど使わないのでコイツもゲスト OS にしてしまおうか?

何度も書いているが Vista なら .NET Framework も初回起動以降は実用レベル。

でもそれではライセンスがもったいない、HDD ブートで使いたくなる場合もある。

何よりこれまでに作り上げた環境をゼロから作り直しなんてご勘弁。

一時間あれば再構築が完了するほどデフォルトが充実した Ubuntu のようにいかない。

んー何か良い方法は…

そうだ、Windows 7 RC という手があった!

こいつは Windows 6.1、単なる Vista メーカーチューニング版。

なので Vista とほぼ同じように動かせるはず。

最新版 .NET Framework も PowerShell も標準装備だったはず。

利用する開発環境の IronPython は数メガバイト、構築も簡単。

VirtualBox のゲスト OS にして IronPython テストが目的だから RC で十分。

なんだよ、いいことだらけだ。

IE でないと iso を落とせないだろうから vista HDD につなぎ替え。

起動すると Windows Defender が「スキャンされていません」だと。

一ヶ月も電源を入れていないのにスキャンも糞もあるか!ふざけるな!

こういう部分で Windows が嫌になる、こんなことより sudo を用意しろよ。

IE から Windows 7 で検索、あっという間にダウンロードページへたどり着く。

2.52 GB か、何故にこんなにデカいやら、とにかく落として DVD-R に焼く。

Ubuntu 9.04 の HDD に戻してインストール開始。

VirtualBox ose には普通に Windows 7 のインストール項目があって驚く。

仮想 HDD は可変の 20GB、メモリ割り当ては 512MB に一応指定して開始。

インストーラは超親切、説明はアホらしいので割愛。

とりあえずインストールが終わった時点で vdi のサイズは 5.2GB だった。

やっぱりデカいなぁ、本当にサクサク動くか心配。

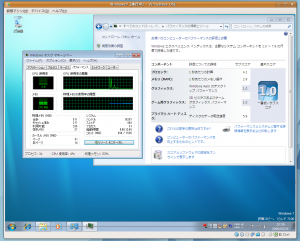

一度シャットダウンして起動時間を、ユーザー選択画面まで私の環境で約 100 秒。

XP は 20 秒、本当はちーとも Vista から早くなっていないのは予想どおり。

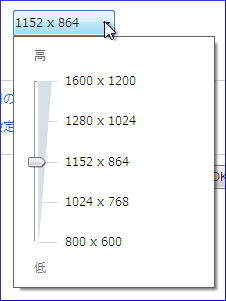

デフォルト状態で解像度が変更できる、これは驚いた。

というか VirtualBox ドライバーが標準装備なんだ、でもワイド画面には未対応か。

他パフォーマンスは以下、メモリ使用量は Vista の約半分になっているのは本当みたい。

よしよし、これなら十分実用範囲だ。

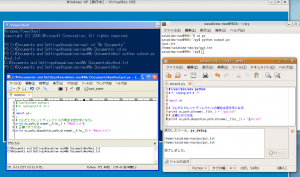

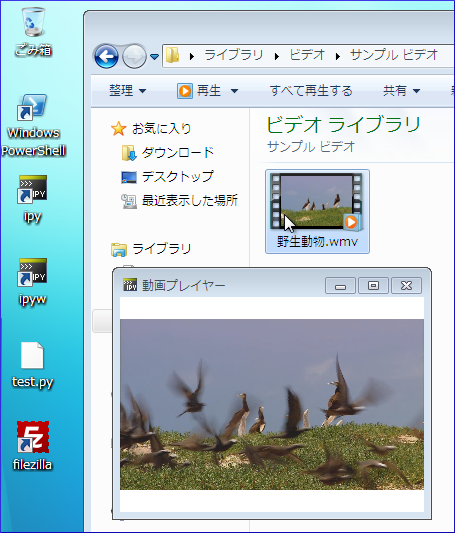

Windows Power Shell も標準で入っていて XP で使うより数倍早い、これなら使う気になる。

とりあえず以下をダウンロード&インストール。

IronPython 2.0.1

EmEditor 8.0.5

FileZilla 3.2.4.1

使用期限があるんだから他はいいや、メーラーはマジで最初は入っていないのね。

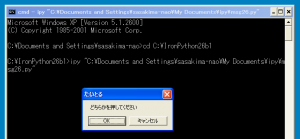

あれ?Program Files 以外で EXE を起動させると警告画面が出るようになった。

(ちょっと違っていた、追記で)

これは素晴らしい、やっとその気になったか…てか遅すぎだよ。

アプリ作りは面倒になるだろうけどセキュリティを考えると当然の選択なのに今まで…

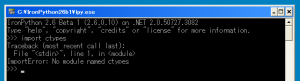

これがあるので IronPython は msi 版を入れたけどインストーラでパスくらい通してくれよ。

でもこのせっかくのセキュリティを OFF にする Tips ページが乱立するんだろうなぁきっと。

んでセキュリティソフトを売ろうと必死になるのは今までどおりと。

しかしこれは…

メモリ使用量以外に Vista からの進化を何一つ感じない、まさしく 6.1 。

Explorer は更に使いにくい、余計なことはしないで普通の階層表示に戻してくれ!

タスクバーの結合機能は酷い、ランチャ状態なのかタスクの最小化状態なのか判別し辛い。

の改悪点ばかりが気になる。

それはともかく .NET Framework と WPF だが昨日のコードは問題なく動かせる。

はっきりいって現在 Vista を利用中の人が買い換える理由はゼロに等しい感じ。

まあいいや、512MB 程度のメモリ割り当てでも動くんだから仮想にして遊ぶには丁度良い。

でも ipy.exe が Vista ほど早く動かない、メモリをもっと割り当てなきゃダメ?

追記

やっぱり開発に不便なので minipoli と ExpLZH くらいは必要か。

あれ? Explorer が標準で LHA の解凍ができるようになっているぞ。

と、喜んで早速 minipoli を Program Files に突っ込んだのだが。

ぅおーーーーーーい!

Program Files に入れてもブロックされてもーた。

プロパティを見たらコレ、そういうことだったのか。

もうアーカイブを展開するだけで使える Windows アプリは全滅だ。

「こうやってブロックを解除してください」

なんてサイトに書いてもわざわざそんなのやる人は余程のヲタだけだ。

一般の人には信頼できないアプリの烙印を押されて終わり。

Windows 7 正式版が出る前に minipoli もインストーラを作らないとまずい。

minipoli だけでいいや(ぉい!