GNOME 3 は Shell Extension というものが使える。

作り方は下記の人が日本語でまとめてくれている。

GNOME Shell Extension を調べてみた – ふとしの日記

サンプルを見たい人や「自分で作るって、どこかに無い?」な人は下記。

GNOME Shell Extensions

って、全部いらネェ…

なんか UserMenu に gnome-terminal のランチャを仕込むのとかあるし。

cmd

#!/bin/sh gnome-terminal &

なんてスクリプトを書いて $HOME/bin に突っ込んで Alt+F2 のほうが便利だろ。

余計なメニューやアイコンも増えないし三文字でイケる。

私は余計なものが無い GNOME 3 が気に入ったので Fedora を使っているのだし…

とはいえそのうち何か斬新なモノが現れるかもしれないから覚書っと。

********************

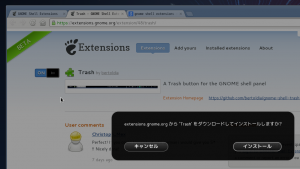

インストールしたい Extention をクリックして左上のスイッチを On にする。

するとダイアログが出てインストールするかどうかを質問される。

[インストール] を選択すると即座にインストールされ有効になる。

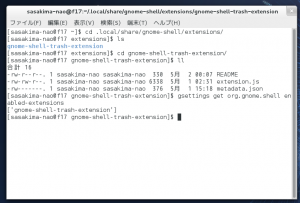

具体的には

$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/

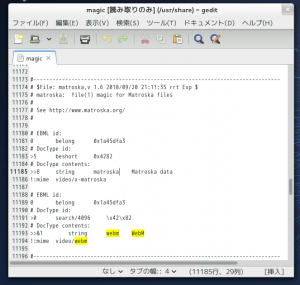

以下に extension.js 等が展開され、更に gsettings の

org.gnome.shell enabled-extensions

に登録された状態になる。

削除は同じページの [Installed extensions] をクリック。

バッテンマークのアイコンをクリックするとファイルが削除される。

gsettings は再ログインで消えるけど残った場合は手動で消す。

gnome-shell-extension-prefs コマンドで設定もできるみたい。

簡単ですね。

面白いのはコレを絶賛するブログ主は GNOME 2 の再現ばかりやっている。

タスクバー代わりは Alt+F1 もしくは Windows キーを押せばいいし、ダイナミックワークスペースは Ctrl+Alt+上下矢印キーで切り替えできて超便利だし、メニューに至っては Alt+F2 と Tab キーを使わないの?だし。

古くさい UI に戻すためにこんな拡張方法を用意したわけじゃないだろうに。

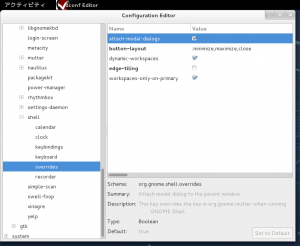

更に gnome-tweak なんとかを必ず使っているとかetc…

********************

は、どうでもよくて。

つまり Web から $HOME のファイルにアクセスできている、驚いた。

それどころか gsettings まで弄くれてしまうってことじゃないの。

これってセキュリティ的にはどうなんだろう。

「ユーザーが明示的にボタンを押す」等の制限はあるのか?

root は保護されているだろうけど悪用は可能だよね。

よし悪用のため、ではなく…

seemex の Web 版を HTML5 で作ろうとして断念したが「方法はある」ということかも。

いや、見ての通り現在は Chrome メインなんだけど Opera はメーラーとして活躍中w

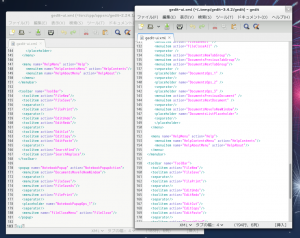

とにかく Ctrl+u でソースを調べる、Opera と同じキーなので乗り換えしやすい。

require.js を使っている、調べれば解るけどややこしい…

data-main 属性なんて無いけど main.js は見つかったので表示して…

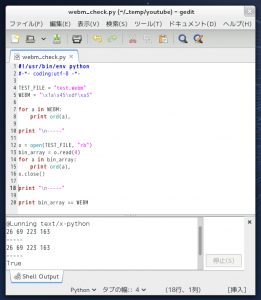

なんとか extensions.js なるアヤシイものを見つける。

https://extensions.gnome.org/static/js/extensions.js

正直、今の私ではほとんど理解できないというオチが。

とにかく dbus を使えばこんなことが可能になるみたい。

勘違いかもしれないけど。

Web から local の設定変更とかが可能になれば色々と思いつくよね。

ということで Shell Extension とは全然関係ないお話でした。