Fedora 38 への更新通知が出た、早すぎてビックリ。

今回は面倒くさいけどクリーンインストール。

レンダラ廃止等 GTK+ の改訂が何かに影響しそうなので様子見。

Fedora Workstation | The Fedora Project

現状の $HOME 以下をバックアップ。

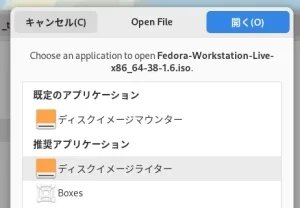

x86_64 の iso を落とす、USB メモリをパソコンに差す。

iso のコンテキストメニューから「Open With…」を選択。

「ディスクイメージライター」を選択し USB メモリに書き込む。

差したままパソコンの電源 OFF、SSD を取り替える。

再起動時に BIOS にて起動順序を USB メモリ優先に変更。

後は指示に従う、ほんの数分でクリーンインストール完了。

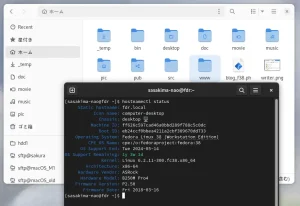

さてデフォルト状態でに確認だ。

フォントがちょっぴり綺麗になった以外は何も変化が無いように見える。

いや、Anthy の PageDown が最初から動作するように改善されていた。

Nautilus のリネームで入力メソッド切り替え初回が無視されるのは同じ。

Nautilus のブックマークが ~/.config/gtk-3.0/bookmarks と変なのも同じ。

てゆーか gnome-terminal のままなのか、kgx への移行はいつなのか。

gnome-texteditor は外部ツール付けて、コレじゃ Gedit から移行できない。

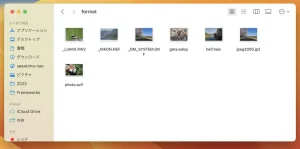

avif や heif にはまだ対応していない、ずるつもりがないのかも。

デバイス名変更でドメイン指定できるようにしてほしいないいかげんに。

gnome-softwere は Flatpak がデフォルトなのをヤメてくれないか?

RPM に毎回変更するの面倒、てか間違えたらキャンセルできないんだがバグ?

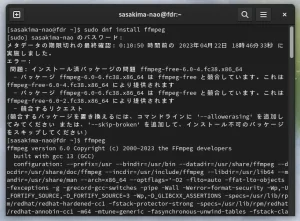

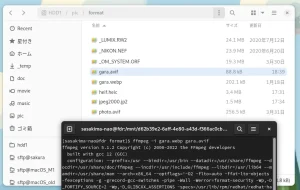

ffmpeg は ffmpeg-free というパッケージで最初から入っていた。

動画の回転等はコレで普通にできたのでこれのままで問題は無いかと。

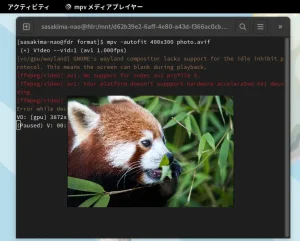

ただその影響なのか、またしても wmv の再生ができなくなっている。

なんと mpv にも弾かれた、プロプライエタリ排除なんだろうか。

何も変わっていなかった、書き換えするネタが欲しいくらいに。

え?まだ SkyLake のままだよ、RAW 現像とかは M1 Mac でヤルし問題ない。

まて 4k 動画がガクガクだ、ハードウエアアクセラレーションが動いていない。

バグなのか他に何か入れなきゃなのか今はワカラン、しばらく様子見。

GTK4 の変更点とかは次回。