Windows 7 を Linux の GNOME のように便利に使いたい。

既に EmEditor を導入し Gedit 風にカスタマイズしている。

Tab キーでスニペットが挿入できるようになった v9 は本当にありがたい。

IronPython を導入し Python と PyGtk の代わりに使っている。

普通の Python じゃとにかく何をやるにも別個モジュールが必要になってアホクサイ。

Linux で Python が糞便利な理由は全てディストリビューションのおかげ。

必要になりそうなモジュールを最初からまとめて入れてくれているからである。

IronPython なら .NET Framework が使えるから別の何かが必要になる場合はほぼ無い。

もう少し DLR の初期化が早ければなぁ…

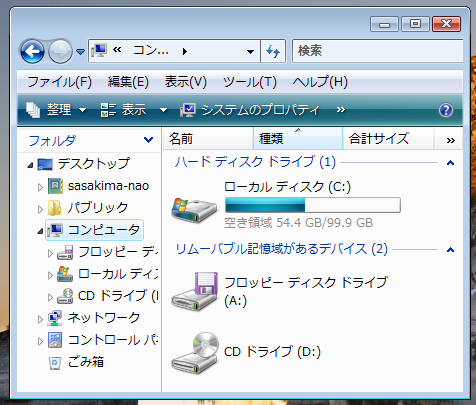

次は Explorer をなるべく Nautilus のように使いたい。

Nautilus も Dolphin も本当に便利だ、なにより FTP 接続が簡単である。

Explorer は…と思っていたけど調べてみたら実は超簡単だった。

ここ (sakura) であれば

ftp://ユーザー名@wwwサーバー番号.sakura.ne.jp/www

をアドレスバーに打ち込むだけ、実は Vista でも同じ。

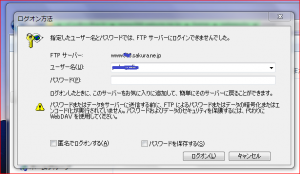

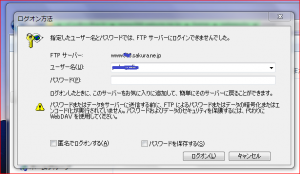

パスワードを保存も可能だけどセキュリティ面でやらないほうがいいかと。

パスワードを打ち込んで Enter すれば普通に接続完了。

後はそのままローカルのファイルのようにドラッグアンドドロップ可能。

右クリックメニューのプロパティからパーミッションも変更できるようだ。

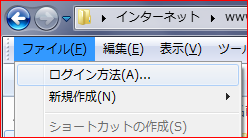

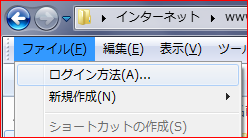

最ログインが必要になったら「ファイル」メニューから「ログイン方法」を選択。

それだけでは毎回打ち込みが必要で不便なので「お気に入り」に追加する。

「お気に入り」を右クリックして簡単に登録できます。

サーバー番号と実ユーザー名は一応塗りつぶしました。

これが何故か Vista ではできない、コピー動作になる…

以後はお気に入りからクリックするだけで簡単 FTP クライアントに。

もう Windows 7 では

「君もしかして FTP ソフトなんか入れているの?ププッw」

になってしまいました。

他 Windows 7 日本語版の Explorer はデフォルトで LHA の解凍が可能になった。

でも作成はできない、つか個人的には tar.gz に対応してほしい…

ついでに。

このスクリーンショット加工に mspaint.exe を使っているんだが意外に使いやすい!

PrtSc で mspaint に Ctrl+V で普通にスクリーンショットの大きさな画像ができる。

実際 Gimp も一部加工程度でしか使わないのでペイントソフトはコレで十分かな。

個人製作オンラインソフトの廃れ具合は加速するばかり…