優先度の高いフリーソフトウェアプロジェクト

というのが Linux にはあると今頃知った。

High Priority Free Software Projects – Free Software Foundation

PDF と Flash が最優先とは、Adobe 総攻撃だ。

といってもどちらも仕様が公開されてえいるはずなんだけど。

PDF はともかく Flash はやはり汎用アプリが欲しいところだ。

この普及率で一社独占だし、いつまでたっても 64bit 正式版が出ないし。

オープンソースのFlashプレイヤー「Gnash」 – GIGAZINE

ま、Flash に関しては Mandriva はデフォルトで本物が入るから私には関係無い。

それより今や yum, rpm, deb, tar.gz にて本家で公開されているので今更感もあるけど。

と思ったけど仮想な Ubuntu 9.10 にはまだ入れていなかったのを思い出した。

Opera も GStreamer codec も何も入れていないんだが、つまり使っていない。

せっかくなのでコイツに入れて試してみよう。

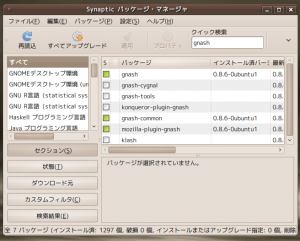

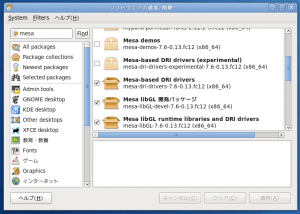

Synaptic からでないと mozilla-plugin-gnash は入れられない。

別にコマンドでもいいけど…

の 3 つにチェック。

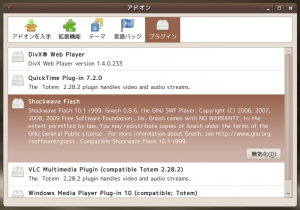

でインストールできたのかな?

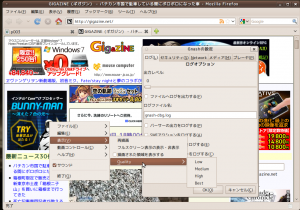

よしよし、軽く Flash 広告のあるサイトを回ってみる。

うん、このくらいなら問題なく動くようで。

右クリックで出せる設定も本家より細かく指定できるのがこの手のアプリっぽい。

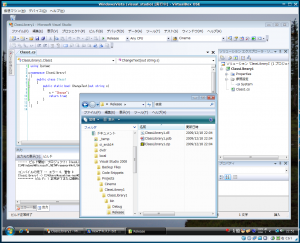

次は YouTube だ。

あれ?以外だ、GStreamer codec を入れたら再生できちゃった。

Flash のアクセラレータが効かない環境の人はコッチのほうが都合がいいかも。

得に x86_64 の人ならコッチを選ぶのも考えたほうがいいかな。