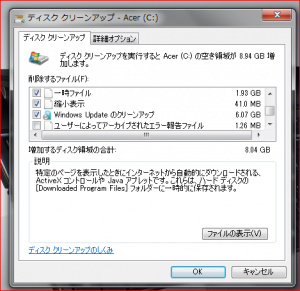

久しぶりに Windows を使う。

何気に EmEditor pro 版のバージョンアップを始める。

ライセンスの更新をって、以前の登録キーって何だっけ?

マジで解らない事態に、Windows を使わなさすぎだ。

探したり問い合わせしたりするほど使っていないし。

ならばもういいや削除しよう、で。

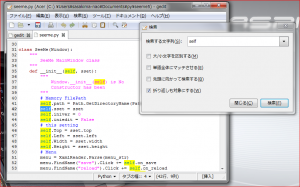

代わりに秀丸を使ってみたがなんとも使いにくい。

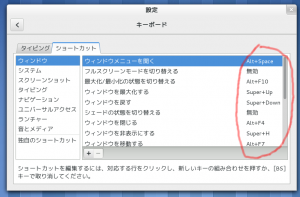

Shift+Tab で逆インデントする手段が無いしスニペット機能も無い。

設定が多すぎてゲンナリ、よくこんなのを昔は愛用していたなと。

EmEditor の設定はもっとゴチャゴチャしていたけど。

特に Shift+Tab ができないと IronPython コードを書くのに困る。

逆インデントに BackSpace を 4 回叩くなんてやってられねぇ。

EmEditor でもマクロで強引にやっていただけだし。

あーあ、Gedit に慣れ過ぎだな筆者は。

と長い前置きはこれくらいにして。

ということで、Gedit の Windows 版を試すことにした。

gedit win32 binary にリンクがある、2.30 かよ。

Linux 版は現在 3.10 だよ。

なんか 23MB もあるし、なんでこんなにデカいのだ?

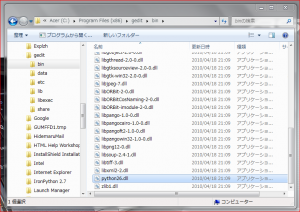

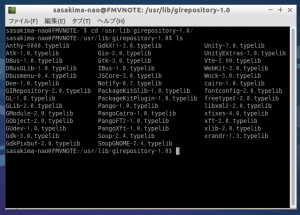

インストールしてみて驚く、GTK+, ORBit どころか Python2 まで同梱なのか。

そりゃデカくて当然。

起動するとホームに .gconf, .gconfd というディレクトリが作られる。

ORBit があるし設定読み書き方法も gconf のまま Win32 化したんだね。

だから Windows でドットディレクトリは無意味だというのに。

【レビュー】世界のテキストエディターから – LinuxテキストエディターのWindows版「Gedit」 (1) Windows OSでGeditを使う | マイナビニュース

上記がエディタヲタ向けにうまくまとめていると思う。

色分けとかばかり気にして検索機能ガン無視の人ばかりだからね。

さて実際の利用ではどんな感じか。

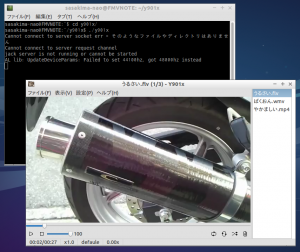

起動遅すぎ、おまえは IronPython か!

いや、たまにしか使わないから SuperFetch は無効にしているんですけど。

とにかく秀丸と併用だとイヤでも差が気になる。

Shift+Tab は、当然のように使える。

DnD 編集も可能、やっぱり GtkSourceView だね。

デフォルト読み書きは当然 UTF-8 だが改行は CRLF になっている。

LF でもいいんだが、LF だとメモ帖で改行してくれないからだろうな。

とにかく CP932 はもう抹殺してくれ、マジでウンザリ。

外部ツールプラグインが見当たらない、あれ?

ヘルプでエラー、まさか devhelp が必要なの?

ダイアログを出してもエディタ部をホイールスクロールできる。

Windows は大抵コレができなくてもどかしいのでうれしい。

でも非アクティブではスクロールできない、GNOME とは少し違う。

プレーンテキストの保存は自分で txt の拡張子を付ける必要がある。

Linux なら常識というか拡張子なんて見分けやすい程度の意味しか無いし。

検索は Ctrl+F でダイアログ、Ctrl+G で次を検索。

うん Linux と同じだ、Gedit3 のニョッキのほうが使いやすいが。

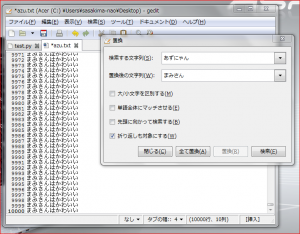

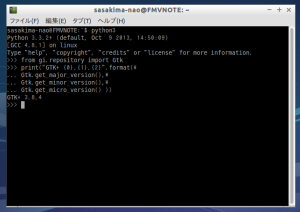

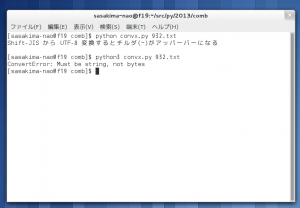

#!/usr/bin/env python

#-*- coding:utf-8 -*-

f = open("azu.txt", "w")

a = u"あずにゃんはかわいい\n".encode("utf8")

s = ""

for i in range(10000):

s += a

f.write(s)

f.close()

こんなコードで IronPython から一万行のテキストファイルを作成。

読み込み速度は、おぉシーケンシャルで読み込むようで滅茶苦茶早い。

全置換なんて一瞬、なんと秀丸より早い。

十分使えるレベルというより恐るべし潜在能力だった。

プラグイン等については次回(多分)