Fedora 22 にしてから一ヶ月近いが GTK3 関連でヤル気が出ない。

新規 Widget が GtkPopoverMenu くらいしかないので。

GtkPopover とたいして違わなそうだし。

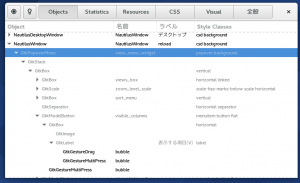

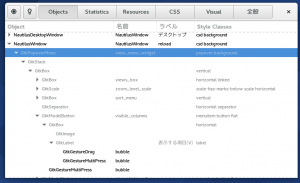

多分 Nautilus のメニューがコレだと思うけど。

GTK+ Inspector で確認してみるか。

やはりっっってあれ、GtkModelButton って何?

devhelp で確認するとコレも 3.16 からの新規 Widget のようだ。

何故こんなにヒッソリと追加なのよ、よし調べて使ってみよう。

gtk3-demo には無い、海外を検索してもまだ誰もやっていない。

また devhelp のみが頼りか、いつものことだ。

GtkPopoverMenu: GTK+ 3 Reference Manual

GtkPopover のサブクラスなのでやはり GtkBox に積み重ねる必要あり。

action-name プロパティに GAction のアクション名指定だけでイケるっぽい。

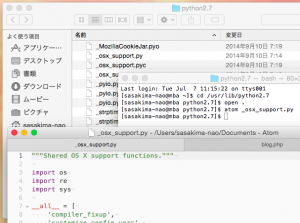

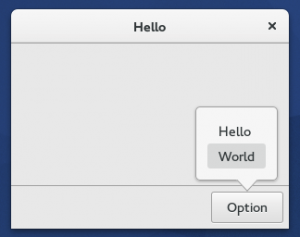

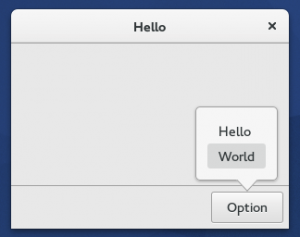

今回は devhelp のように GtkBuilder でやってみました。

#!/usr/bin/env python3

from gi.repository import Gtk, Gio

POPOVER = '''<interface>

<object class="GtkPopoverMenu" id="menu">

<child>

<object class="GtkBox">

<property name="visible">True</property>

<property name="margin">10</property>

<property name="orientation">vertical</property>

<child>

<object class="GtkModelButton">

<property name="visible">True</property>

<property name="active">True</property>

<property name="action-name">win.hello</property>

<property name="text" translatable="yes">Hello</property>

</object>

</child>

<child>

<object class="GtkModelButton">

<property name="visible">True</property>

<property name="action-name">win.world</property>

<property name="text" translatable="yes">World</property>

</object>

</child>

</object>

</child>

</object>

</interface>'''

class PopoverMenu(Gtk.ApplicationWindow):

"""

GtkPopoverMenu Test

"""

def __init__(self):

Gtk.ApplicationWindow.__init__(self)

# DrawingAre

area = Gtk.DrawingArea.new()

# Popup Button

button = Gtk.Button.new_with_label("Option")

button.connect("clicked", self.on_option_button_clicked)

# ActionBar

bar = Gtk.ActionBar.new()

bar.pack_end(button)

#

# Popup Contents

builder = Gtk.Builder.new_from_string(POPOVER, -1)

self.menu = builder.get_object("menu")

self.menu.set_relative_to(button)

action = Gio.SimpleAction.new("hello", None)

action.connect("activate", self.hello_cb)

self.add_action(action)

action2 = Gio.SimpleAction.new("world", None)

action2.connect("activate", self.world_cb)

self.add_action(action2)

#

# pack

vbox = Gtk.Box.new(Gtk.Orientation.VERTICAL, 0)

vbox.pack_start(area, True, True, 0)

vbox.pack_start(bar, False, False, 0)

# self

self.add(vbox)

self.connect("delete-event", Gtk.main_quit)

self.set_title("PopUp")

self.resize(300, 200)

self.show_all()

def hello_cb(self, action, parameter):

self.set_title("Hello")

def world_cb(self, action, parameter):

self.set_title("World")

def on_option_button_clicked(self, widget):

"""

Show Menu

"""

self.menu.show_all()

PopoverMenu()

Gtk.main()

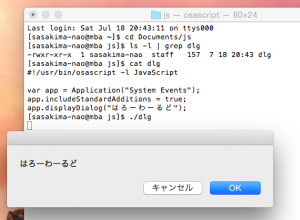

Gedit や eog のプラグインを作っておいて良かった。

多分やっていなければ action-name property でドンズマリしていた。

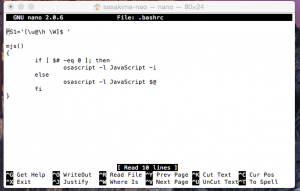

つまり action-name プロパティには win のプリフィクスが必要。

win なんて自分ではどこにも定義していないけど固定値みたい。

GtkApplication を使わなくてもいるのね、なんでだろう。

margin は 10 にすると Nautilus のメニューとほぼ一致する。

妙にデカい気がするけど多分タッチパネル化の準備だろう。

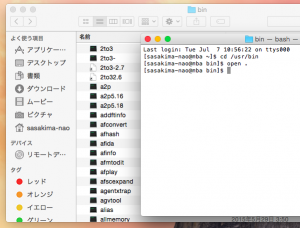

GtkBuilder の XML で vertical と書くことができるのか。

あまり使わないから知らなかった、整数や文字列だけかと思っていた。

つか devhelp のサンプルコードにコレ入れてくれよ。

この程度なら GtkBuilder よりコードで作ったほうが簡単そう。

他人が読むことを考えると XML のほうが理解しやすいだろうけどNE。