以前 Fedora 12 x86_64 で compiz が有効にできないと書いたけど

こんなページを見つけた。

Fedora 12 ATI Catalyst Drivers | Fedora Linux

よしやってみよう。

と思ったけど実は弄くりすぎて起動できない状態なので再インストール。

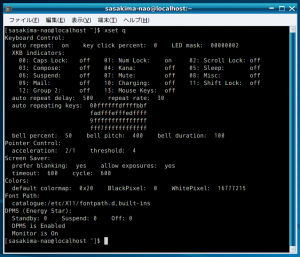

直後に一応「デスクトップ効果」メニューを選択してみる。

あれ?有効にできちゃった。

このメニューに気が付く前に色々弄くったのが原因だったのかも。

少なくとも xorg.conf が他の要因で作成される前に有効にしたほうが良さそう。

x86_64 用 Flash を入れてみたけどやっぱり Mandriva とは違い Flash が重たいまま。

とりあえず上記リンク先の奴も入れてみよう。

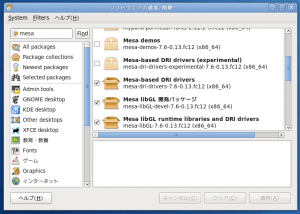

コマンドを打たずとも「「ソフトウエアの追加と削除」で入れられるお。

さてどうなった?

予想していたけど重たいままで何も変わらないや。

Mandriva One 32bit ならこんな作業は全部不要で軽いのに面倒くさい…

てゆーか WordPress で Flash アップローダが使えないや!

64bit Flash はまだ常用には辛いね、32bit Fedora にしたほうが良さそう…

ところで ccsm をインストールしても何も設定できないのは何故だろう?

今日はココまでで止めておきます、もう少し調べてから。