clipoli の Linux 版作成の続き。

C# ソースコードで配布の Windows 版と同様に変なことがやりたい。

このアプリを使ってもらいたいという理由で作っているわけじゃないのよ。

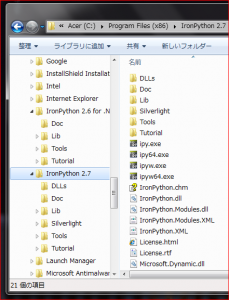

Windows も Linux も他に何もインストールせずこんなことができる!を伝えたい。

Linux 版はたった一つの Python スクリプトで全部まかなうという方向でいく。

とりあえず通知スペース用アイコンをオリジナルに。

/usr/share/pixmaps に XPM を放り込んで…

をやりたくないのでコードに埋め込む。

Windows から clipoli 用に作ったアイコンを持ってくる。

Gimp で開いて XPM に変換保存、拡張子を xpm で保存するだけの全自動。

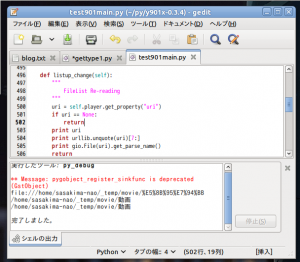

XPM ファイルを Gedit で開き Python スクリプトにコピペ。

static char 配列を List に書き換える。

#static char * icon_xpm[] = {

#};

# ↓

icon = [

]

###

tray = gtk.StatusIcon()

xpm = gtk.gdk.pixbuf_new_from_xpm_data(icon)

tray.set_from_pixbuf(xpm)

これだけでオリジナルアイコン処理は完成。

INI ファイル読み込みは下記の lead_lines 関数で。

C# で以前作ったのと比較にならないほど短い!

やっぱり構造体を用意する必要が無いって素晴らしい。

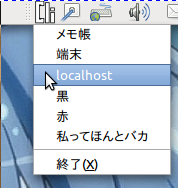

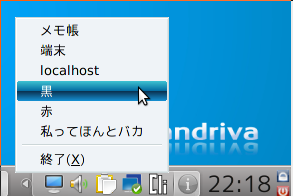

[Launcher] メモ帳=gedit 端末=gnome-terminal localhost=xdg-open http://localhost/ [Clipboard] 黒=ほむほむ 赤=あんこ 私ってほんとバカ=こんなの絶対おかしいよ

なんて test.ini を用意して実験。

#! /usr/bin/python

# -*- encoding: utf-8 -*-

import pygtk

pygtk.require("2.0")

import gtk

import os

icon = [

"32 32 3 1",

" c None",

". c #000000",

"+ c #FFFFFF",

" ",

" ............ ",

" .++++++++++. ",

" .++++++++++. ...... ",

" .++++++++++. .++++. ",

" .++++++++++. .++++. ",

" .++++...+++. .++++. ",

" .++++....... .++++. ",

" .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. ...... ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. ...... ",

" .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. ...... ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++. .++++. .++++. ",

" .++++....... .++++. .++++. ",

" .++++...+++. .++++. .++++. ",

" .++++++++++. .++++. .++++. ",

" .++++++++++. .++++. .++++. ",

" .++++++++++. .++++. .++++. ",

" .++++++++++. .++++. .++++. ",

" ............ ...... ...... ",

" "]

def read_lines(filename):

if os.path.exists(filename):

f = open(filename)

x = f.read()

f.close()

lines = x.split("\n")

section = ""

for line in lines:

if line == "": continue

if line[0] == ";": continue

if len(line) > 2 and line[0] =="[" and line[-1] == "]":

section = line[1:-1]

elif section == "":

pass # Nothing

elif "=" in line:

pos = line.index("=")

yield (section, line[:pos], line[pos+1:])

class TrayItem(gtk.Menu):

def __init__( self, trayIcon):

gtk.Menu.__init__( self)

self.tray = trayIcon

# ini

filename = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "test.ini")

for section, key, value in read_lines(filename):

m = gtk.MenuItem(key)

m.set_name(value)

if section == "Launcher":

m.connect("activate", self.on_launcher)

elif section == "Clipboard":

m.connect("activate", self.on_clipboard)

self.append(m)

self.append(gtk.SeparatorMenuItem())

q = gtk.MenuItem("終了(_X)")

q.connect("activate", self.on_quit)

self.append(q)

self.show_all()

def on_launcher(self, widget):

l = widget.get_name()

os.system("%s &" % l)

def on_clipboard(self, widget):

c = gtk.Clipboard()

c.set_text(widget.get_name())

def on_quit(self, widget):

gtk.main_quit()

def show_menu(self, widget, button, time):

self.popup( None, None, gtk.status_icon_position_menu, 0, time, self.tray)

def show_menu_act(self, widget):

self.popup( None, None, gtk.status_icon_position_menu, 0, 0, self.tray)

if __name__ == '__main__':

# Create GtkStatusIcon and GtkMenu

tray = gtk.StatusIcon()

trayMenu = TrayItem(tray)

# Icon as XPM data

xpm = gtk.gdk.pixbuf_new_from_xpm_data(icon)

tray.set_from_pixbuf(xpm)

# Left and Right Click

tray.connect( "popup-menu", trayMenu.show_menu)

tray.connect( "activate", trayMenu.show_menu_act)

gtk.main()

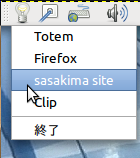

それっぽくなってきた。

KDE でも使える、ランチャするアプリは KDE に合わせなきゃいけないけど。

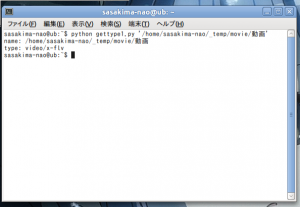

下は Mandriva で試してみた画像。

てかアプリ名はいかに、clipolix と又 x のサフィックス付きにするつもりだが。

SeeMe for Linux も次回から SeeMex にしよう、名前が長くて面倒だし。

てゆーか今の Opera ではあんまり SeeMe の意味が無くなっているんだが…