今回は Clutter で図形を書き、ついでに動かしてみよう。

年末で超忙しいので更新が遅くてごめん。

Clutter: a beginner’s tutorial | TuxRadar Linux

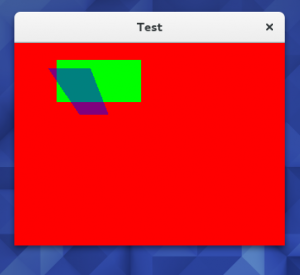

こんな感じらしい。

少しずつ試してみよう。

別のページで見かけたけどウインドウを閉じるのは hide シグナルのほうがいいみたい。

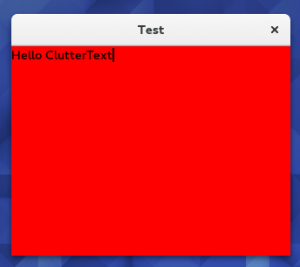

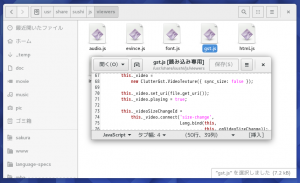

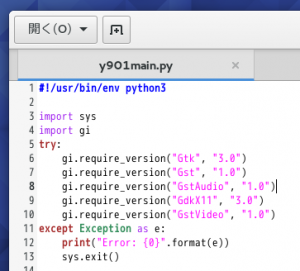

PyGObject で書く時はこんな感じかな。

#!/usr/bin/env python3

import gi, sys

gi.require_version('Clutter', '1.0')

from gi.repository import Clutter

class ClText(Clutter.Stage):

def __init__(self):

Clutter.Stage.__init__(self)

# ClutterRectangle Green

rectcolor = Clutter.Color.new(0, 255, 0, 255)

rect = Clutter.Rectangle.new_with_color(rectcolor)

rect.set_size(100, 50)

rect.set_position(50, 20)

self.add_actor(rect)

# ClutterRectangle Blue

rectcolor = Clutter.Color.new(0, 0, 255, 127)

self.rect = Clutter.Rectangle.new_with_color(rectcolor)

self.rect.set_size(50, 100)

self.rect.set_position(40, 30)

self.add_actor(self.rect)

# Timeline

self.rotation = 0

timeline = Clutter.Timeline.new(500)

timeline.connect("new-frame", self.on_new_frame)

self.sorce = Clutter.Score.new();

self.sorce.set_loop(True)

self.sorce.append(None, timeline)

self.sorce.start()

# self

windowcolor = Clutter.Color.new(255, 0, 0, 255)

self.set_color(windowcolor)

self.set_title("Test")

self.set_user_resizable(True)

self.set_size(320, 240)

self.show_all()

#def do_delete_event(self, event):

# Clutter.main_quit()

def do_hide(self):

Clutter.main_quit()

def on_new_frame(self, num, data):

self.rotation += 0.3

self.rect.set_rotation(Clutter.RotateAxis.X_AXIS, self.rotation, 0, 0, 0)

Clutter.init(sys.argv)

ClText()

Clutter.main()

CLUTTER_Z_AXIS が Clutter.RotateAxis 内の所で迷ったけど上手くいった。

ここで指定した軸を中心に 3D でグルグル回すことができるんだね。

add_actor の順番どおりで重なっていくようだ。

これを利用すれば簡易 3D アニメーションなら簡単に作れそう。

モデリングは、今は解らない。

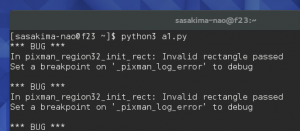

そうそう、ClutterScore を self にくっつけるのを忘れないようにね。

こうしないとガベージコレクションで破棄されちゃうので。