あけおめ(一応)

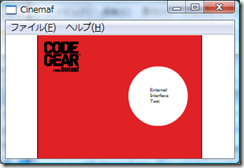

あー!なんじゃこの拡張スタイルはっつーの。

Wバッファリングを自動でやってくれるスタイルなんだが。

Aero で使ってみたら問題が無かったので当ててみたら…

クラシック表示

VMR の動画がまったく見えない。

他の部分が余計にチラツク

XP

アルファブレンドを掛けた GDI+ 表示がまったく見えない。

VMR の動画もやっぱりまったく見えない。

その見えない動画の上ではメニューさえも消える…

そういえば自力でやったら似たようになったのでヤメたんだっけ…

とにかく GDI+ や DirectX を使う人は絶対にこのスタイルを含めないで。

とにかくこの環境全部のつじつまを合わせると方法が限定されて困るわな。

???の人に簡単な解説をすると。

XP までの画面表示は1つの画面領域を全部のアプリが共有していました。

だからウインドを移動すると下のウインドが真っ白になっているのが見える。

ソレ毎に WM_PAINT が飛んできて、せっせと再描写が行われます。

しかしビデオカードが大半を処理してくれるので気にならなかった。

GetDC 関数で得られる HDC は実は完全に見せかけです。

Vista のクラシック表示は同じ方法で描写されます。

しかし GDI 処理が全部ソフトウエア処理に変更になりました。

そのため描写処理は目を覆いたくなるくらい遅くなってしまいました。

Vista を重いと言う人の大半はコレを言っているような…

クラシック表示のほうが軽いって考える思いこみって怖いね。

Aero 環境は Desktop Window Manager (DWM) が一括管理します。

アプリケーションごとに画面領域を本当に確保しておき合成して描写します。

おかげで背景のウインドさえスケスケに見えるなんてワザが可能。

と、聞いただけでは「重くなりそう…」と感じるのですが

その仕組みのおかげで上に被さっているウインドが移動しただけで

WM_PAINT が飛んできて再描写なんて事は無くなってしまいました。

トータルで描写処理が軽くなっています、頭がいい人が考えたのね。

Aero で表示がおかしくなるアプリは WM_PAINT の処理がおかしい。

○isual Studio とか ○onoha とか。

おまけに Vista ではオーバーレイが廃止されている。

だから動画のスクリーンショットも普通に可能になってもーた。

つーことで Cinema も VMR というワケワカなモンに移行したわけで。

とにかく。

描写処理が Aero、クラシック表示、XP で全部違うのよ。

従来の方法で描写しているかぎりは何も問題がないわけですが、

DirectX や GDI+ でアルファブレンドを使うとこうなってしまう。

両方使っている Cinema は…さて、色々試して勉強だ。

正月からこんなネタ…