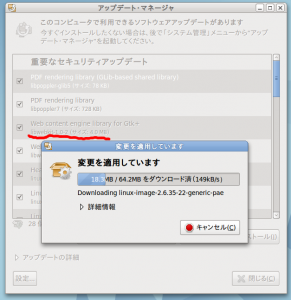

Ubuntu 10.10 のアップデート、61MB もあるんかい!

ってよく見たら libwebkit なんてのがあるんだけど…

WebKit な Epiphany は GNOME 標準だけど Ubuntu では除かれているのに。

ライブラリだけは存在しますということなのかな?

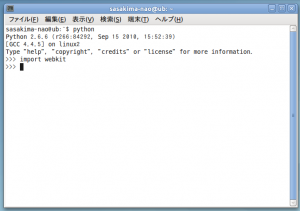

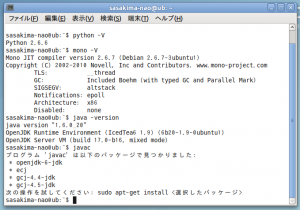

まてよ、そういうことならデフォルト状態で Python から使えるかも。

>>>import webkit

10.10 はデフォルトで利用できるようです、てゆーか

/usr/share/doc/python-webkit/examples/browser.py

にサンプルコードがあるわな。

このサンプルコードを試してもいいけど最小限のコードを書いてみる。

#!/usr/bin/env python

#-*- coding:utf-8 -*-

import gtk

import webkit

class WebKitTest(gtk.Window):

"""

WebKit test for Python

from Ubuntu 10.10

"""

def __init__(self):

# Window

gtk.Window.__init__(self)

self.connect("delete-event", gtk.main_quit)

self.resize(640, 480)

# WebKit

w = webkit.WebView()

w.load_uri("http://google.co.jp/")

# ScrollWindow

sw = gtk.ScrolledWindow()

sw.set_policy(gtk.POLICY_AUTOMATIC, gtk.POLICY_AUTOMATIC)

# add

sw.add(w)

self.add(sw)

self.show_all()

if __name__ == "__main__":

w = WebKitTest()

gtk.main()

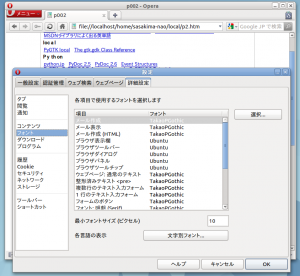

おぉ、コレだけで使えるのか。

GtkScrolledWindow を噛まさないと縦長のページで悲惨になるので注意ね。

後はサンプルコードを見ながらチマチマ弄くれば立派な自作ブラウザになりそう。

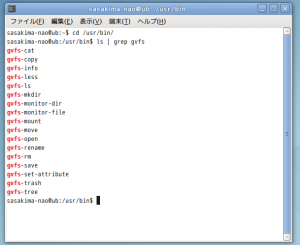

とにかく Python だけで何でも作れてしまう。

デフォルト状態でも作って遊べるというのはやはり素晴らしい。

Windows ではこんなこと考えられないものなぁ。