GNOME 3.2 自体の変更点は以下で間違いないようだ。

gnome-documents が入っていなかったので入れたけど微妙…

以下は個別アプリケーションで気がついたこと覚書。

# VirtualBox

Fedora 16 リポジトリに含まれる VirtualBox ose を導入。

だが起動できないって何だよ、削除…

Re: VirtualBox does not start in F16 x64 — Fedora Linux Users

最新版なら問題ないみたい、Linux ではよくあることだ。

しかし検索すると Fedora がゲストの記事ばかり、ホストで使っている日本人いないの?

から Download を辿り 64bit なら以下を導入。

VirtualBox-4.1-4.1.6_74713_fedora16-1.x86_64.rpm

これで起動はできるが Guest OS は立ち上げることができない。

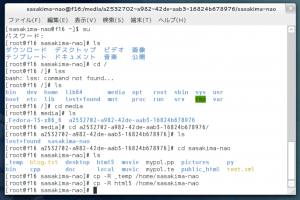

setup を行う必要あり、ようするにカーネルのコンパイルだ。

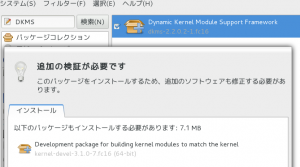

しかし Fedora は gcc や DKMS がデフォルトで入らないので入れる。

これで以下のコマンドが成功する。

$ sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

後は普通に使うだけ。

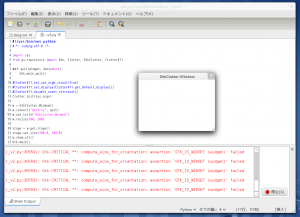

# Gedit

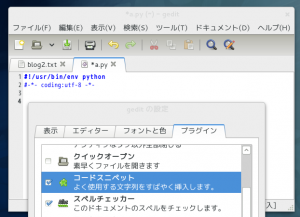

コード・スニペットが何故か適用できない、それは困る!

この手のバグは自力でなんとかしないと Fedora は修正してくれないと思う。

Ubuntu では問題無い、ということはプラグイン自体の問題ではなさそう。

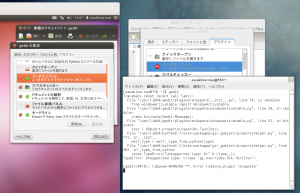

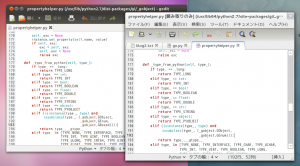

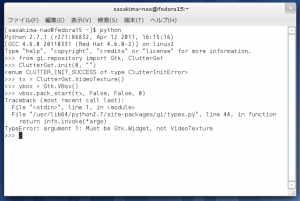

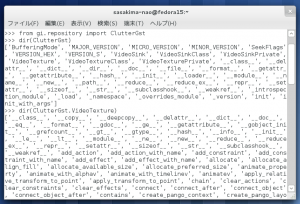

例外を見ると gi が怪しい、propertyhelper.py を Ubuntu と比較。

Ubuntu にはサブクラスチェック項目に GBoxed というのがある。

Ubuntu 用 gi のほうが新しいの?とにかく追記して試してみよう。

$ beesu gedit /usr/lib64/python2.7/site-packages/gi/_gobject/propertyhelper.py

で開き 193 行め issubclass に _gobject.GBoxed を追記。

307 行めを以下に書き換え

elif ptype.is_a(TYPE_OBJECT) or ptype.is_a(TYPE_BOXED):

で有効にできた、a.py を作り py と打ち込み Tab キー

よし完璧、思っていたより簡単に修正できた。

こんな時に Python をやっていて良かったよと思う。

他に Fedora 15 では外部ツールで保存指定ができなかったけど修正されている。

$GEDIT_SELECTED_TEXT 環境変数が日本語未対応なのは変わっていなかった。

Ubuntu とは違いファイルのドロップで落っこちたりなんかしない。

しかしテキストのドラッグ&ドロップ編集で落っこちる…

# ibus

ibus のトリガを Release+Zenkaku_Hankaku のみに変更してみた。

これで「全角/半角」キー認識は問題無くなったようだ。

だから Ctrl+Space は Gedit のスニペット保管だから被るというのに…

デフォルトのトリガにチョン語がある、フザケルナボケ!

というかあの半島はサーバーを含めて全部 Windows じゃなかったっけ?

# Nautilus

Update を掛けたら

$ beesu Nautilus

ができるようになった、これでコピーは簡単に。

space キーでのプレビューは正直イラネ。

削除は Ctrl+Delete のままか、Ubuntu は Delete のみなのに。

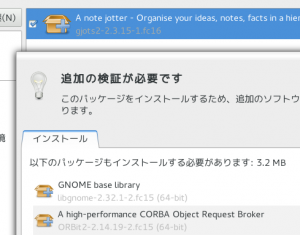

# ORBit2

Gjot2 を入れようと思ったけど GNOME 3 非推奨の ORBit2, libDL が必要と出る。

まだ GConf を使っている Ubuntu じゃあるまいしヤメにする。

.gjotsfile 自体は単なるテキストなのでとりあえずは困らないがやはり見にくい。

しかたがない、互換のを自作するか文書まとめに別の方法を探るかだ。

編集は Gedit 観覧は WWW ブラウザで連携、というのが理想なんだが、うーん。

# Keepassx

Keepassx は小細工しなくても @ が入力できるようになった。

でも Opera では入力速度が追いつかない、Chrome で使おう。

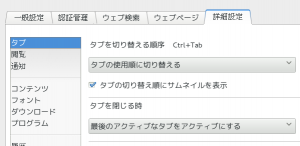

# Opera

いやぁ、やっぱり Opera は快適、単なる慣れなんだけど。

Chrome もイイんだけど file:// がジェスチャで閉じなかったり右クリックメニューがジェスチャとのバッティングからか出たり出なかったりで困っていたけど組み込みのおかげか歴史が長いせいか Opera は完璧、他は全部負けている気がするけどw

Opera の美点はソコだと思うんだがまとめブログとかを見ると呆れる。

自分が作ったわけでもない使っているだけのアプリに誇りを持っている人達って何?

今のところこのくらい。