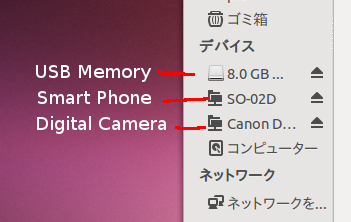

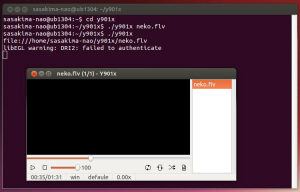

Nautilus は USB メモリ、デジカメ、スマートフォンを自動マウントできる。

携帯音楽プレイヤーの接続なら Rhythmbox、又は選択肢になるはず。

別途ドライバは一切不要、何も考えず USB ケーブルを差し込むだけで自動認識。

Windows のようにウザいだけのユーティリティアプリを導入する必要が無いのが嬉しい。

余談だがファイルマネージャは GUI だけでなく実際のファイル管理も行っている。

つまり Nautilus 採用のディストリビューションであればマウントは保証できる。

筆者は Fedora で GNOME3 を愛用しているが当然 Ubuntu も同様である。

はて?

Xubuntu や Lubuntu では自動マウントはどうなるのかな?

五年以上 GNOME しか常用していない、というかメインは Fedora だし。

常用するデスクトップなら最低デジカメくらい自動マウントしてほしいし。

ということで。

せっかく Ubuntu の動作確認マシンを買ったのだから試してみることにする。

KDE 及びその他デスクトップ環境については他の人にまかせる。

メニューが超カオスになるので後から KDE 化するのだけは勘弁して。

sudo apt-get install lubuntu-desktop sudo apt-get install xubuntu-desktop

起動して切り替えて USB メモリ、デジカメ、スマホを接続してみる。

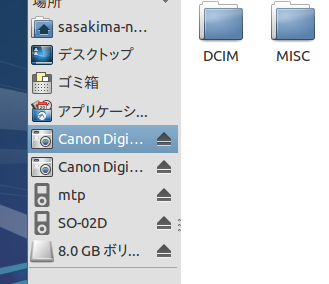

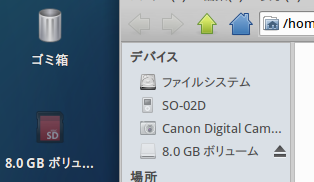

Lubuntu @ PCManFM

Xubuntu @ Thunar

あれ、コレらどのデスクトップでもマウント可能だったのか。

Ubuntu からコマンドで導入したので単体インストールの場合は保証できないけど。

PCManFM は何故か2つづつ表示されるけど。

Thunar は USB メモリ以外はアンマウントボタンが出ないけど。

とにかく素の Ubuntu からの変更であればスマホもデジカメも自動マウントできます。

常用可能なデスクトップ環境の選択肢が増えた、やったね。

ユーティリティアプリが必要ない人ならパソコンは Linux にしたほうがいいよ。

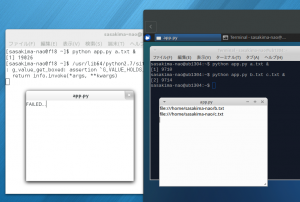

特にデジカメ画像で拡張子のみ小文字に変更したい場合に Linux は普通にできるし。

うっかり画像の拡張子を消してしまっても普通に画像と認識してくれるし。

********************

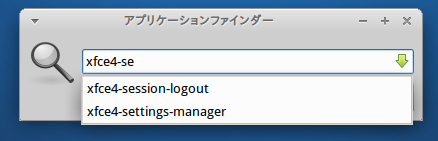

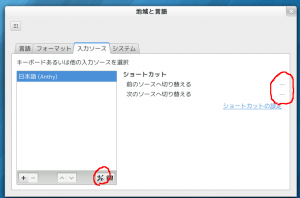

ついでに Alt+F1, Alt+F2 動作のチェック。

Lubuntu, Xubuntu 共 GNOME2 とまったく同じ。

具体的には Alt+F1 でメニュー、Alt+F2 で一行コマンドランチャ。

コマンドランチャは自動保管があり選択肢が残り一つになると全部コマンドが流し込まれる。

そのまま Enter で実行、そういえば GNOME2 はそうだったと思い出す。

ちなみに GNOME3 の Alt+F2 は端末と同様に Tab キーを叩くと保管に変わっています。

Alt+F1 は選択状態になった時点で Enter するだけで実行できる。

Unity だけ一切保管できない、何故クリックすることを強要する UI なのだと。

(Amazon 広告をクリックさせるため意図的なのだろうと憶測できるが)

筆者が Unity を避ける最大の理由でもあります。

コレに言及している人が少ないというより見たことが無いのが本当に不思議。

ただ私の環境だけかもしれないけど Xubuntu の Alt+F2 は異様に遅い。

もしかして保管用 GtkListStore を都度作成しているのだろうか?

しかし XFCE, LXDE 共 GNOME2 を参考にしているので操作性はほとんど変わらない。

Xubuntu は合成処理が使えるのが利点だが上記のように少し重い場面が多々ある。

というか Lubuntu が軽すぎる、軽くしたいのなら Lubuntu だけでいい。

両方入れるとメニューがカオスなことになるのでなるべく増えないようにしたいし。

それと XFCE は Ubuntu アプリとランチャが共通名な場合が多いので混乱しそう。

削除は下記でイケるようです。

Getting Back to a Pure Gnome on Ubuntu

********************

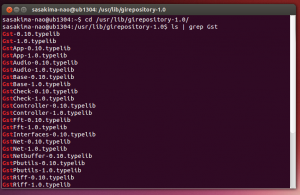

ついでに GNOME3 化もやってみる。

sudo apt-get install ubuntu-gnome-desktop ubuntu-gnome-default-settings

インストール途中で gdm の選択になる。

lightdm だと Ubuntu デフォルトのログイン画面、名前のとおりチョッピリ軽い。

gdm を選択だと Fedora と同じ GNOME デフォルトのログイン画面になるようだ。

gdm を選択して再起動、あぁ完全な GNOME3 になった。

SE Linux が無いので Fedora より軽い、ソレをどう見るかだが。

ただ Unity に色々と干渉してしまう、今の Unity は GTK3 ベースだから当然か。

なので完全に GNOME3 化してしまいたい場合以外は行わないほうが良さそう。

強制フォールバックの選択肢が無いことに笑える。

Xubuntu, Lubuntu は GTK2 ベースなので完全な別物として共存できる。

それぞれメリットとデメリットがあるので後はお好みで。

しかし Fedora なら GNOME3 一択で他を試そうとは全然思わないのだが。

筆者の場合は GTK3 と Python 使いだからというのが一番の理由だけど。

xubuntu の検索ワードでイッパイ人が来ている現実を見るとやっぱりみんな…