前回 Gjs の ES6 がって書いたけど。

よく考えたら現在 JavaScriptCore や V8 も試せる環境じゃないか。

現状 (2017.10.10) ではどうなのか実験。

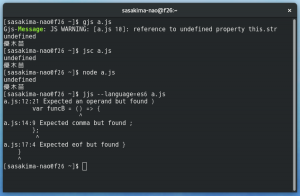

Gjs(SpiderMonkey) は 1.48.7

Node.js(V8) は dnf で入る v6.11.3

JavaScriptCore はワカラン、Fedora 26 の /usr/libexec/webkit2gtk-4.0/jsc

jjs(nashorn) は1.8.0_144、–language=es6 オプションで。

jsc は .bashrc にエイリアスを作って準備してと。

Node.js だけ console.log なのを無理矢理 print となるようにしてと。

とりあえず無名関数とアロー関数での this スコープの違い。

// @ Node.js

if (typeof print === "undefined")

print = console.log;

let obj = {

func: function () {

this.str = "優木苗";

let funcA = function () {

print(this.str);

};

let funcB = () => {

print(this.str);

};

funcA();

funcB();

}

};

obj.func();

jjs はアロー関数に対応していなかった。

他は全部対応済なのね、ふむふむ。

Gjs はワーニングを出してくれる親切仕様、イラネーけど。

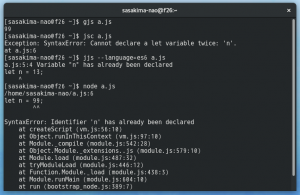

次は同一ブロックでの let 変数名の多重定義。

// @ Node.js

if (typeof print === "undefined")

print = console.log;

let n = 13;

let n = 99;

//n = 66;

print(n);

って、おい SpiderMonkey!

jjs ですらエラー判定するのに、まあ次は対応済と解っているけど。

それにしても Node.js のエラー表示はウゼェ。

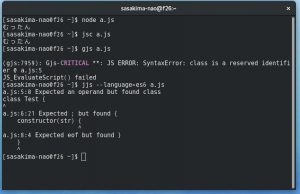

次に class を作ってみよう、Gjs はまだ対応していないと解っているけど。

// @ Node.js

if (typeof print === "undefined")

print = console.log;

class Test {

constructor(str) {

print(str);

}

}

let test = new Test("むったん");

だよね。

JavaScript の仕様策定は Mozilla がやっているはずなのにな。