しつこいようだけど mpv で次のファイルを再生させるスクリプト。

順番が Nautilus と同じでないのでイマイチ不便だなって。

だったらコレも作ってしまえ!

Gjs なり PyGObject なりでソートさせて出力するコマンドを。

mpv の拡張スクリプトでは無理なのでコマンドを自作する。

それを Lua で呼び出せばなんとかなるはず。

ついでに、いちいち拡張子を指定するのも面倒臭い。

てか Lua がショボいなら自作コマンドのほうで正規表現を使えばいい。

で、GNOME では動画ファイルの ContentType は以下のようになっている。

video/mp4

video/quicktime

video/x-matroska

ContentType なら先頭の video/ だけで動画ファイルを見分けできる。

ということでこんなスクリプトを書いてみた。

#!/usr/bin/gjs

if (ARGV.length == 0) {

print('usage: nautilus_ls {DIRNAME}');

} else {

const GLib = imports.gi.GLib;

const Gio = imports.gi.Gio;

const re = /^video\//;

let files = [];

let d = Gio.file_new_for_path(ARGV[0]);

let ls = d.enumerate_children('standard::content-type', 0, null);

for (;;) {

let info = ls.next_file(null);

if (info == null)

break;

let t = info.get_content_type();

if (re.test(t))

files.push(info.get_name());

}

files.sort((s1, s2)=> {

let cmpstr1 = GLib.utf8_collate_key_for_filename(s1, -1);

let cmpstr2 = GLib.utf8_collate_key_for_filename(s2, -1);

if (cmpstr1 < cmpstr2)

return -1;

return 1;

});

print(files.join('\n'));

}

// ex: ft=js

Gjs での例。

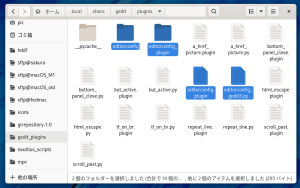

nautilus_ls という拡張子無しファイル名でパスの通った場所に保存。

実行パーミッション追加でコマンドの出来上がり。

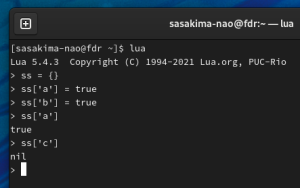

このコマンドを Lua で呼び出しする。

-- ~/.config/mpv/scripts/next_prev.lua

local utils = require 'mp.utils'

-- Ctrl+DOWN @ Next File Play

function on_nextfile()

local hit = false

local directory, fn = utils.split_path(mp.get_property('path'))

if directory == '.' then

directory = utils.getcwd()

end

local pfile = io.popen('nautilus_ls "'..directory..'"')

for filename in pfile:lines() do

if hit then

mp.commandv('loadfile', utils.join_path(directory, filename))

if mp.get_property_bool('pause') then

mp.set_property_bool('pause', false)

end

break

end

hit = filename == fn

end

pfile:close()

end

mp.add_key_binding('Ctrl+DOWN', 'nextfile_func', on_nextfile)

-- Ctrl+UP Previous File Play

function on_prevfile()

local prevfn = ''

local directory, fn = utils.split_path(mp.get_property('path'))

if directory == '.' then

directory = utils.getcwd()

end

local pfile = io.popen('nautilus_ls "'..directory..'"')

for filename in pfile:lines() do

if filename == fn and prevfn ~= '' then

mp.commandv('loadfile', utils.join_path(directory, prevfn))

if mp.get_property_bool('pause') then

mp.set_property_bool('pause', false)

end

break

end

prevfn = filename

end

pfile:close()

end

mp.add_key_binding('Ctrl+UP', 'prevfile_func', on_prevfile)

イケた!

GNOME 限定です、他の環境の人は参考程度に。