RealPlayer for Linux – the best audio and video player – Real.com

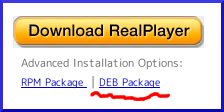

いつのまにやら(前から?) deb があった。

deb なら削除も簡単だし、せっかくだから入れてみよう。

「日本語セットアップヘルパ」から v10 を削除して開始。

途中で止まったと思ったらメールサーバーがどうとか…

初回起動で Windows 版同様に色々…

「日本語セットアップヘルパ」の奴は何もなかったのに。

気を取り直してと…やはり「送信する」関連がデフォルトなので消す。

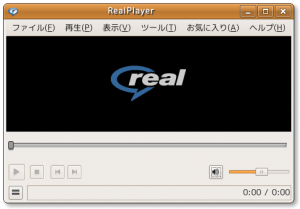

さて起動はメニューにある、一応端末からは realplay ね。

普通に日本語になるんだね。

しかしシークバーが間延びしていて少しカッチョワルイんですけど。

ホイールクリックで追従するから GtkHScale っぽいんだが、ソースは見ていない。

プラグインを見ると一番上に wmvrender.so がある。

どうやら WMV はサポートしたようだ、H.264 と FLV が見当たらないんだが…

試してみたらそのまんま、けど GStreamer で例外になる WMA は何故か再生できた。

…んだけーが 16:9 の奴が 4:3 になってしまったり。

そうそう、YouTube でも例のツールバーは出ないです。

そうそう、最後まで再生しても「もう一度見る」は出ません。

そうそう、左下のボタンでプレイリストが出る、けど横にくっついていない。

微妙だ…なんか Windows 版と違いが激しすぎ。

それよりv11 は Ubuntu 8.10 でもボリュームが調節できる!

てゆーか v10 ではできなかっただけなんだが。

あんまり参考にならないや。

まあアスペクト比調節機能はやはり必要だということだけは理解した。