GStreamer Player のボリュームを直線的に変更したい。

GtkHScale の値を直で渡すと曲線になって使いにくい、DirectShow はもっと酷かったけど。

dBデシベルの話し 音の大きさ

音量のデシベルは非常にややこしい。

GStreamer マニュアルの GstStreamVolumeFormat 以下にも 20 * log10 (val) とある。

gststreamvolume

実は私の Cinema という Windows 用 DirectShow プレイヤーは手抜きをしていて…

DirectShow ボリュームは最大 0、無音 -10,000 をデシベル単位でということなのですが…

void CDirectA::SetVolume(int nVolume)

{

double d = pow((double)(nVolume * 2), 2.0);

m_nVolume = static_cast(-d);

if (pBasicAudio)

pBasicAudio->put_Volume(m_nVolume);

}

というベキ乗を利用してなんとなく似たようなカーブにしている。

ぶっちゃけ WMP とは全然カーブが違うんだが面倒だということで(ぉい!

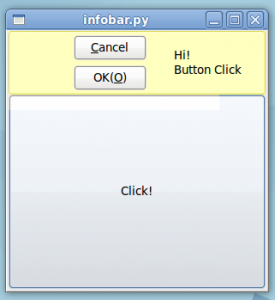

GStreamer ボリュームは最大 100.0、無音 0.0 なのでコレを Y901x で真似るには

def on_volume_value_changed(self, widget, event=None):

val = widget.get_value()**2 / 10000.0

self.player.set_property("volume", val)

とやってみたけど完全に違う、GStreamer では同じ手は使えないようだ。

キチンと調べないといけないみたい、Totem はどうやっているかコードを漁る。

bacon-video-widget-gst-0.10.c の bacon_video_widget_set_volume 関数で

GST_STREAM_VOLUME_FORMAT_CUBIC を指定している、この型と相互変換が必要か。

gststreamvolume を pygst から利用するには c ヘッダが gst/interfaces 以下にあるので

import gst

dir(gst.interfaces)

みたいにやれば関数が一覧されるので探ってみる。

stream_volume_set_volume は流石に使えないようだけど convert はできるようだ。

CLAMP 関数も必要かな C言語でCLAMP(a,b,c) | OKWave

一行なのでラムダ式を使えと言われそうだが CLAMP という関数名も覚書に使いたい。

def set_volume(self, value):

v = gst.interfaces.stream_volume_convert_volume(

gst.interfaces.STREAM_VOLUME_FORMAT_CUBIC,

gst.interfaces.STREAM_VOLUME_FORMAT_LINEAR,

value)

def clamp(a,b,c): return min(max(a,b),c)

v = clamp(v, 0.0, 1.0)

self.player.set_property("volume", v)

def on_volume_value_changed(self, widget, event=None):

self.set_volume(widget.get_value() / 100.0)

おっし、これで Totem とまったく同じ音量カーブになった。

CUBIC を LINEAR に変換すればいいのね、実はいまいちよく解っていなかったり(ぉい!

もう少し Debug して Y901x の Playbin2 化 version 0.3 はなんとかなりそう。