Fedora 18 正式版がやっと出た。

今回の目玉は私的には Nautilus がゴロッと変わったことと GStreamer が 1.0 になったこと。

他で見かけたのはインストーラが凄くなっているらしいし楽しみだ。

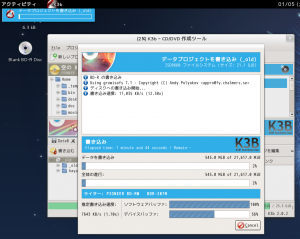

960MB って今回から DVD かい、まあとっとと落として DVD に焼く。

先日買った BD ドライブと Brasero で普通に iso を焼けた。

Live 起動、今回から Live にもログインが必要になった。

一つしか選択肢が無いしパスワードも不要だけど何故かある。

インストーラは凄い進化していてログイン直後でインストールを始めても日本語が選択できるように。

って Ubuntu はとうの昔からそうだったけど。

逆に何故かログアウトメニューが消えたので Live で日本語化するのに困る。

gnome-session-quit --logout

と Alt+F2 から打ち込んでプロンプトを出せばログアウトできるけどなんだかなぁ。

多分そのうちインストール画面の画像だらけの解説ページを作るトコが出るだろうけど正直 Live を立ち上げればアホでもインストール方法は解る、続行ボタンとかが角にあるので Full HD だと見つけにくいけど探せばある。

パーテンションを細かく切るとか LVM みたいな項目がなくなり超簡易になった感じ。

ただ既に OS が入っている HDD に上書きの場合は「空きがありません」とでる、続行すれば選択肢になるけどちょっと迷った。

Ubuntu ほど上手くは作っていないけど以前に比べれば確かに解りやすくはなっている。

自分のパスワード等は再起動後なのは以前と変わっていない。

さて終わったので起動、なんか凄く起動が早くなった気がする。

デスクトップに物が置けないのがデフォルトなのを変える気は無いようだ。

Gnome 3 の設定 (gsettings) – L’Isola di Niente

Libre Office なんてどうせ誰もツカワネェのに入っていやがる。

それより dconf-editor とか必須アプリを最初から入れてくれよ。

ちょっとまて、日本語切り替えができなくなっている…

英語キーボードを使っているからかもしれないけど。

[システム設定] を開く。

[地域と言語→入力ソース] から Anthy でない「日本語」を消す。

[キーボード→ショートカット→タイピング] の設定で [全角/半角] か [Ctrl+Space] を入れる。

で Windows みたく使える。

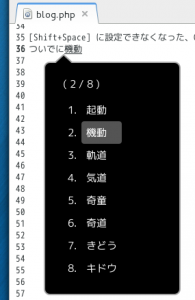

[Shift+Space] に設定できなくなった、Gedit のスニペット一覧表示は諦めるとするか。

ついでに選択ウインドウが無意味にカッコイイ。

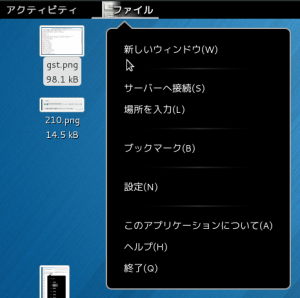

さて Nautilus はやはり 3.6 でメニューバーが無くなってアプリケーションメニューになった。

アクティブ時にアクティビティの横をクリックするだけだがぶっちゃけ使いにくい。

というかショートカットキーがどこにも表示されないので新規で使う人は絶対に迷う。

ゴミ箱に捨てるには Ctrl+Delete とかがコレじゃ解らない。

ちょっとまて、サイドバーをツリービューにすることもできなくなっている。

時代の流れで階層を隠す方向なのだろう、慣れるしかないか。

ホームもドットディレクトリが凄く減っていて Linux も変わったなぁと感じる。

.gnome2 ディレクトリがついに消えた、Nautilus script はドコに入れるの?

~/.local/share/nautilus/scripts

というディレクトリを見つけたので入れみたら適用された、ヘルプに書いていない…

スクリーンショットがフォーカスがあってもキーボードが効かないんだが。

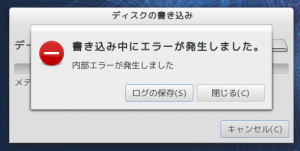

こんなに待たせておいて不具合多すぎワロタ。

出たばかりなのにコレかよ。

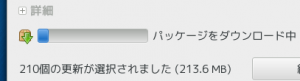

他のものをインストールする前にアップデートしよう。

[システム設定→詳細→更新を確認] って解りにくいぞ!

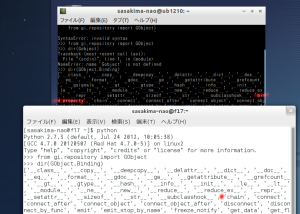

$ sudo yum update

と端末のほうが簡単。

ちなみにアップデートしないで RPM Fusion や Google Chrome をいれようとしたらコケた。

$ sudo yum remove パッケージ名

なんてコマンド久々に打ったよ。

Google Chrome はアプリ名で検索すれば普通に一番上になる、そりゃ Google だし。

wget と redhat-lsb を別個で入れないとインストールできなかったぞ。

Fedora 17 は普通にインストールできたのは偶然他で入っていたからなの?

Opera は必要になったら入れる、メーラーとしては使いやすいんだけど。

RPM Fusion だが Graphical Setup から導入できなかった。

下のほうにあるコマンドを端末にコピペしたら普通に導入できた。

何日かしたら修正してくれると思うけど。

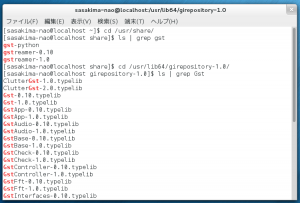

さて GStreamer は事前情報どおり 0.10 と 1.0 が共存。

Totem や Nautilus はどちらを使うのかな。

しかし Fedora 18 は Totem に動画をドロップしてもデコーダーが入らないや。

リポジトリから gstreamer で検索。

ffmpeg,bad,ugly,nonfree とか付いているのをかたっぱしから入れてみる。

強制的にインストールとか出るけど気にしない!

すると Y901x で再生できるけど Totem では再生できない異常事態になった。

当然 Nautilus でサムネイルなんてされない、これでは困る。

gstreamer1-plugins-bad-freeworld

gstreamer1-libav

というのを入れてやっと Totem でも正常に再生できるようになった。

つまり 0.10 を使っている Y901x と違う、GStreamer 1.0 を使っているのね。

もう寝なきゃ。

とりあえず明日もう少し弄くってみます。