全体的に内容が古くなった Tips ページの更新を昨年末から地味に。

次は我がサイトの最大コンテンツである PyGObject のページ。

blog ではやったけどまとめていない GIOChannel, GSubprocess, GRegex 等々。

ただ Gjs でやってるのよね、メイン言語が今は JavaScript ですし。

書き換えするより Gjs の新規ページを作ったほうがいいかなと。

まあどちらでも基本的には変わらないし。

と思っていたけど…

GNOME 3.22 時の記事です、GIOChannel でファイルの読み書きを。

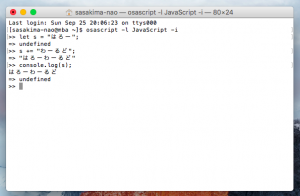

Gjs

#!/usr/bin/gjs

const GLib = imports.gi.GLib;

let s = "abcdefg\nあいうえお\n3行目";

let channel = GLib.IOChannel.new_file("output_js.txt", "w");

channel.write_chars(s, -1);

channel.shutdown(true);

let channel2 = GLib.IOChannel.new_file("output_js.txt", "r");

let [status, str_return] = channel2.read_to_end();

print(str_return);

channel2.shutdown(true);

PyGObject

#!/usr/bin/env python3

from gi.repository import GLib

s = "abcdefg\nあいうえお\n3行目"

channel = GLib.IOChannel.new_file("output_py.txt", "w")

#channel.write_chars(s, -1) # TypeError: Item 0: Must be number, not str

channel.write(s) # deprecated

channel.shutdown(True)

channel2 = GLib.IOChannel.new_file("output_py.txt", "r")

status, str_return = channel2.read_to_end()

print(str_return.decode("utf-8"))

channel2.shutdown(True)

で同様になる。

PyGObject は g_io_channel_write_chars が使えない。

g_io_channel_write は既に非推奨、これは困る。

それより read での挙動が違うんですけど。

Gjs は JavaScript 文字列で戻るけど PyGObject はデコードが必要。

write はそのまま UTF-8 で書き出しなのにチグハグです。

同じライブラリを使っているはずなのに。

やはり Gjs でまとめ直したほうが無難っぽい。