時間が掛かりすぎるので休日にしかできない仮想 Vista 構築の続き。

前回はただ OS のインストールだけで終わったので Vista に SP を当てないと。

Windows Update では自動で当ててくれないのが忌々しい。

sp1 を当てないと sp2 が当てられないのね、面倒すぎ。

4 時間使ってやっと両方が終わったところで IE8 への自動更新が出る。

一度にやってくれよ、何回再起動させればいいのやら…

やっと Visual Studio をインストールする環境が揃う。

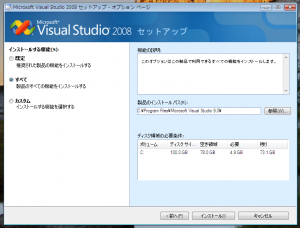

インストール DVD を立ち上げ今回は忘れずに「すべて」を選択。

やっぱり一時間半掛かって、んで一時間使って MSDN ヘルプを入れて…

そして sp1 にするのにまた一時間半と、更に Update が掛かって…

そして今回も丸々一日使うはめになったとさ。

あーもうなるべくコイツは使いたく無い、Visual Studio 専用 OS にしよう。

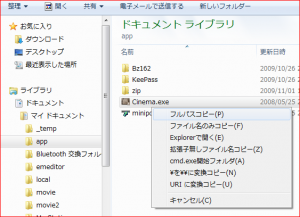

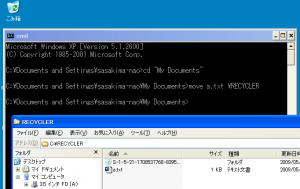

FTP ができないと困るがこれでやればイイや。

[IE]Internet Explorer で FTP サイトのパスワードを入力する方法

Explorer のエディット部にコレやればとりあえずファイル転送はできるのよね。

パーミッション変更とかはできるはずがない、それらはホストの Mandriva からやる。

パスワードに記号とか入れている人は URI 変換をお忘れなく。

でも何故か Windows 7 ミニノートからではできない…

とにかく minipoli のソースを落として実験だ。

Visual Studio 起動、初回は遅いけど二回目以降は起動が早いというより一瞬。

仮想 OS になっても Vista の SuperFetch は完璧である。

でなきゃ困る、だから XP も 7 も持っているのに Vista を使うんだから。

7 の SuperFetch は効きがイマイチなんだよなぁ…

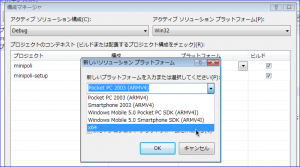

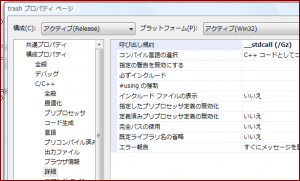

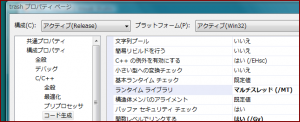

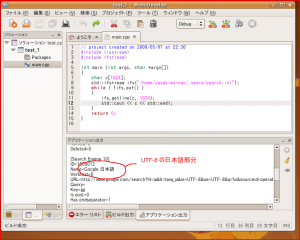

「すべて」を選択したので今回はしっかり x64 の選択肢があった。

ソースコードはまったく弄くらずに minipoli をビルド、何事もなくビルド完了。

ちょっと拍子抜け、本当に 64bit 用にビルドされたのかな?

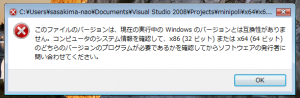

実験で 32bit であるこの Vista で使ってみる。

わーい 64bit ですってエラーになった!

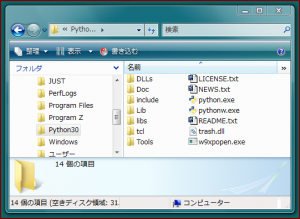

次に x64 Windows 7 であるミニノートに持っていき試す。

あたりまえのように動く、マジでコードは一行も変更しないで済みそうだ。

後は 64bit 用インストーラを作成すれば minipoli の x64 化は完了。

それがやりたいだけの為に二回も休日を全部使ってしまった…

好きでやっているのだから別にイイのだが。

いやいや、皆が何を言いたいかよく解るなぁ。

開発者が望んでいるようなユーザーが一人でもいるなんて奇跡に等しい世界ですから。

情報公開もオープンソースも自己満足、それでいいじゃない。