そろそろ Y901x に機能追加をしようと先日より少しづつ弄くっております。

作った本人以外に使っている人がいないかもしれないがイイじゃないか。

少なくとも作っている本人は使っているんだから。

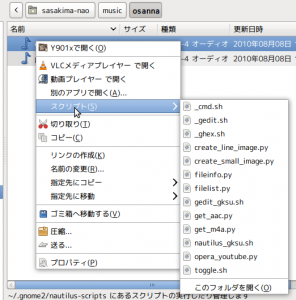

とりあえずファイルリストを Y901 と同様な下に位置変更できるようにしたい。

変更方法は Y901 と同じリストの右クリックメニューと Ctrl+F12 でいいだろう。

ということでリストに右クリックメニューを付けて上手く動くか実験中。

位置変更は空の GtkBox を配置してパレント変更するだけなので難しくないと思う。

そういえば現行では辞書で保持している設定を __slots__ 付き class に変更したい。

そうしておいたほうが後々の変更で凡ミスを防げる確率が高くなるはず。

self.setting = {"mimes": mimes,

"position": False,

"init_size_on": False,

"init_size_val": 0,

"esc_exit": False,

"mem_rep": False,

"mem_aspect": False,

"loop": False,

"severity": 25,

"aspect_rate": [1,1],

"set_size": [[320,240],[640,480],[1280,720]]}

# ↓

class CSetting(object):

__slots__ = [

"mimes", "position", "init_size_on", "init_size_val", "esc_exit",

"mem_rep", "mem_aspect", "endressloop", "severity", "aspect_rate",

"set_size"]

def __init__(self):

self.mimes = MIMES

self.position = False

self.init_size_on = False

self.init_size_val = 0

self.esc_exit = False

self.mem_rep = False

self.mem_aspect = False

self.endressloop = False

self.severity = 25

self.aspect_rate = [1,1]

self.set_size = [[320,240],[640,480],[1280,720]]

定数扱いなのに小文字だった mimes とかはキチンと大文字に変えて…

loop とか自分でもドレに相当するか解りにくい変数名は解りやすく変えて…

今になって見ると我ながら初心者丸出しで切ないよ。

setting[

で検索して地味に手書きで書き換えたけどドットを忘れるとかで間違えまくる。

ドット忘れだと動的言語は新規変数と扱ってしまうから間違いを見つけるのが大変。

問題なく動いている所をわざわざ書き換えてバグを作っているような気がするわな。

ところでリスト中にファイル名が存在するかを調べるのに

class CListBox(gtk.HBox):

def __init__(self, window):

self.sw = gtk.ScrolledWindow()

self.view = gtk.TreeView()

self.sw.add(self.view)

self.liststore = gtk.ListStore(str)

self.view.set_model(self.liststore)

# etc...

def is_text(self, text):

# text in ListStore ?

model = self.view.get_model()

it = model.get_iter_first()

while it:

if model.get_value(it, 0) == text:

return True

it = model.iter_next(it)

return False

こんな is_text というメソッドを作っていたのですが

def is_text(self, text):

return text in [ r[0] for r in self.liststore ]

コレだけでイケたのね…

PyGtk って知れば知るほど親切な仕様だ。

とにかく書き換え箇所が多いので当面は自分でバグ探しになりそう。

ということでいつものようにバックアップ。

y901x-0.3.2b1.tar.gz