今日は Ubuntu の覚書を更新しました。

てかアップロードで FileZilla とか FTP ソフトはいらないヤン!

もしかしてこんなことも知らないのは私だけ?

と思って Ubuntu FTP – Google 検索 でググる。

あーあ、やはり gFtp や FileZilla を使っている人が多いや、、、、、

Windows から乗り換え組って私を含めてこんなもんだね。

今日は Ubuntu の覚書を更新しました。

てかアップロードで FileZilla とか FTP ソフトはいらないヤン!

もしかしてこんなことも知らないのは私だけ?

と思って Ubuntu FTP – Google 検索 でググる。

あーあ、やはり gFtp や FileZilla を使っている人が多いや、、、、、

Windows から乗り換え組って私を含めてこんなもんだね。

ということで現在 Linux 用動画プレイヤーを作っているわけですが、、、、、

やっぱりインストールしないと自分でさえ使いませんねぇ。

Debian パッケージを作ろうとしているがもうわけがわかんない!

にある裏技で scribes という Python で作られたテキストエディタの中身を参考にでも…

もっとわけがわからなくなった!あぁ Linux 一年生の私には敷居が高すぎる。

で、よく考えたらディストリのリポジトリに入れてもらおうとか考えているわけではない。

てゆーか海外進出すら考えてもいない、SourceForge.jp くらいは考えなくもないが。

私がやりたいのは「Linux で GUI アプリは気軽に作れる」な参考の一つを作りたいだけだ。

ので自前スクリプトから導入でかまわないかなと。

メニューへの追加処理をホーム以下にすればそれで問題は無さそうだし。

しかしコンパイルするわけじゃないし /usr/bin に突っ込めばいいというわけじゃ…

Python と Glade で作ったアプリケーションはファイルをどう配置すればいいのだ?

そういうわけで月曜からチビチビ試してみた。

/usr/lib に y901x なんてディレクトリを作りとりあえず全部放り込む。

/usr/bin に y901x というシェルスクリプトを新規作成し

#! /bin/sh cd /usr/share/y901x exec python y901main.py

で実行可能にしておく、これでなんとか端末から起動できるようになった。

別の位置に glade ファイルを置く方法とかは…これで動くから別にイイんだが。

/usr/share/pixmaps にアイコンを放り込む、まだ作っていない。

/home/sasakima-nao/.local/share/applications

以下に y901.desktop というファイルを作成してメニューにする。

[Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Version=1.0 Type=Application Terminal=false Icon[ja_JP]=madatukutteinai Name[ja_JP]=Y901x Exec=y901x Comment[ja_JP]=わいきゅうまるいちえっくす Name=Y901x Comment=y901x Icon=madatukutteinai

メニューエディタで作ったらこうなったから同じように書けばイケるだろう。

アンインストールはそれらを全削除、でなんとかなりそうだ。

よし、これをシェルスクリプトで書くぞ!

あぁなさけない、書き方が解らない…

Web じゃ解らん、本屋さんへ Go。

立ち読み、あぁ又配列とか文字列とかゼロから勉強か…

とココで気がつく、Python スクリプトで書けばいいじゃん。

はよ気がつけ俺…

結局ハニカム2巻を買って帰る。

あぁりっちゃんがかわいい。

って何をいい歳こいて漫画…

ということで明日あたりから更新…するかも。

Fedora の動画再生は面倒くさいね。

まぁライセンスが絡むものは避けたいのは解るわけで。

に行き Enable RPM Fusion on your system をクリックする。

Command Line Setup using rpm 以下の該当バージョンのコマンドをコピー。

端末を機動し Shift+Ctrl+V で貼り付け、Enter、後は質問に従う。

以降は Totem で再生しようとすれば codec を探しにいってくれる。

それだけなのにどこが面倒なんだ!だけど Ubuntu は全自動だよと。

どこかで方法を見つけるなり本を買うなりしないと解らないし。

もう少しで日経Linuxに載っていたクソ長いコマンドを手打ちするところだったよ。

Flash すら手動インストールか。

SELinux か何かしらないけどブロックしてくれるし、おまえは Vista か!

とても初心者に勧められる OS じゃないけど勉強にはなりそうだ。

デスクトップ OS として普段利用は…俺にはキツイな、強者用だよ。

まあ Y901x は Fedora 10 でも動くと解った。

/usr/share/gst-python/0.10 には defs しかないけど。

Seagate製ハードディスクのファームウェアに致命的な不具合、起動不能・アクセス不能になることが判明 – GIGAZINE

# cat /proc/scsi/scsi

わっはっは、ビンゴだ!

何を今頃というな。

面倒くさいから様子見しよう、どうせ HDD なんて消耗品だ。

ソースコードは全部公開しているし万が一でも失うものは何もない。

しかしシリアル ATA なんだけどこのコマンドで解るんだね。

ついでに覚書、RedHat だけど大半は Ubuntu でも使える。

追記てか覚書

ついでに仮想マシンの Fedora でやってみた。

さすがにホスト HDD と同じにはならないんだねん。

おいおい、今 Windows XP 上の VirtualBox で Linux を使っている人。

ホストとゲストを今すぐ逆にしたほうがいい、そのほうが絶対に幸せになれる。

あまりにも自然なので気がつかなかったが…

Linux の VirtualBox はゲストが Linux でも「半角/全角」キーが問題なく使える!

Windows 上の VirtualBox で Linux を使いこのキーを押すと SCIM がチカチカしまくる。

「半角/全角」のキーアップを認識しないようだと解っているけどどうにもできない。

Ubuntu 8.10 上の Fedora 10 でしか試していないけどなんともない。

Windows XP なんてゲスト状態でも快適に動くし…動画は当然キツイが。

Vista だと Aero が使えなくなるから迷う所だけど XP ならそうしませう。

更に Host+F のフルスクリーンも Linux 版ならば普通に使える!

ということで。

Fedora 10 も VL P ゴシックがデフォルトなんだね。

だけど Monospace が VL ゴシックじゃない、DejaVu Sans Mono Book みたい。

完全な等幅じゃないんで少し変だ、VL ゴシックより圧倒的に綺麗だけーが。

横長なのが気になる、等幅フォントなんてソースコードにしか使っていないし。

それはそうと環境構築しなければ。

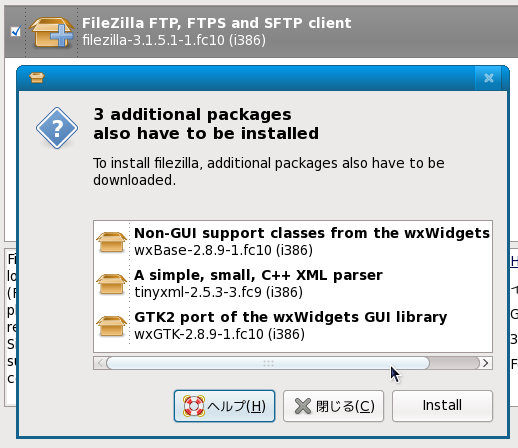

とりあえず FileZilla を「追加と削除」から。

へー、英語だけど依存関係をキチンと問い合わせしてくれるんだ。

ここが暗黙に近い Ubuntu より親切かな、クリック回数が増えるけど。

てか FileZilla が wxWidget 製であることを始めて知ったよ。

Ubuntu から秘密の場所に必要なファイルを適当にアップロード。

Fedora からもう慣れきったクイック接続で必要なファイルを落とす。

FileZilla の書き出した設定を落とし取り込む、これで次回からマウスで接続できる。

Firefox のホームを落としておいた自分専用ローカルページにする。

お気に入りは使っていないから再構築が楽チン!

Opera はどうしよう?所詮アプリの動作チェックが主な利用用途だしコレ。

他は…いらないや。

Ubuntu でも gedit と opera と Gimp 以外はほとんど使っていない現実が。

ここまでやってスナップショットを撮り Guest Additional をば。

実は一番最初に一度やって機動しなくなって再インストールしたんだが。

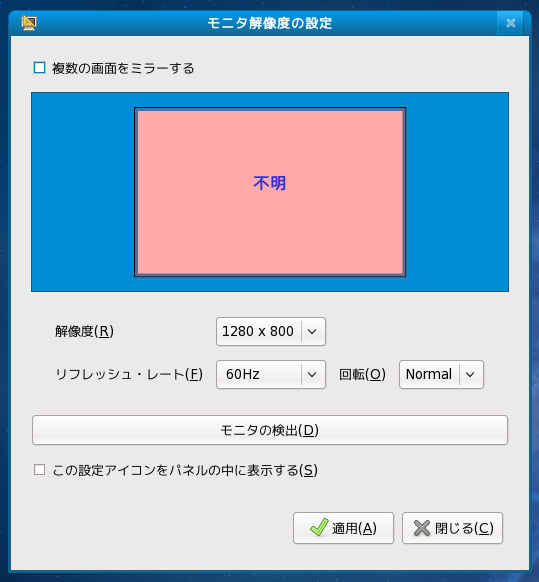

System-config-display で xorg.conf を作成した後に入れないとコケるみたい。

今回は上手くいった。

手動微調節だけで 1280×800 にしたぞ、わっはっは!

Guest Additional が有効なのでどんなサイズでもできるんだがなんとなく。

さて何に使おうかな?動作チェックだけではもったいないし。