前々回の記事で Gjs 3.18 の ARGV は日本語未対応だと解った。

一応、Gjs は GTK+ 等と同様 GNOME の一部なのでバージョンは GNOME と同じ。

今後変わるかもしれないけど現状では各自で対策しなければ。

ただし単純に変換すればいいわけではない。

昔と違って今はパラメータが URI である場合もあるのだ。

それを吸収するため GtkApplication が作られたのかも。

function messagebox(text) {

let dlg = new Gtk.MessageDialog({

transient_for: null,

modal: true,

type: Gtk.MessageType.WARNING,

buttons: Gtk.ButtonsType.OK,

text: text

});

dlg.run();

dlg.destroy();

};

ARGV.forEach(function(element) {

messagebox(element);

});

とりあえずこんな処理を入れて実験。

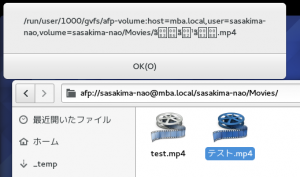

Mac に日本語ファイル名の動画を置いて Fedora からダブルクリック。

ダブルクリックだとマウント先が渡るのね。

そして日本語は見事に化けるという。

afp の URI で渡しても再生できる、http もいける。

そもそも URI の場合日本語等は既にエンコードされているはず。

ならばこうすればいいんでないの。

const Y901Application = new Lang.Class({

Name: 'Y901Application',

Extends: Gtk.Application,

_init: function() {

this.parent({

flags: Gio.ApplicationFlags.HANDLES_OPEN

});

},

vfunc_open: function(files, hint) {

let uri = files[0].get_uri();

let w = new Y901Window(this);

w.set_uri(uri);

},

vfunc_activate: function() {

new Y901Window(this);

}

});

let argv = [System.programInvocationName];

ARGV.forEach(function(element) {

if (element.indexOf("//") == -1) {

argv.push(decodeURIComponent(escape(element)));

} else {

argv.push(element);

}

});

let application = new Y901Application();

application.run(argv)

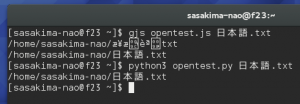

“//” があれば URI 確定なのでそのまんま。

パス名なら日本語ファイル名かもしれないから変換処理。

で argv を作り直して g_application_run の引数にする。

これで現状何も問題なく使えている。

てゆーか、ARGV の仕様をなんとかしてくれないかなぁ。