unary_function は C++11 から非推奨だったのね。

functional – cpprefjp C++日本語リファレンス

std::cout を覚えただけで C++ を簡単みたく書く初心者ブログが多いよね。

筆者の Tips ページはそいつらが見たら絶望するように STL を使っていたり。

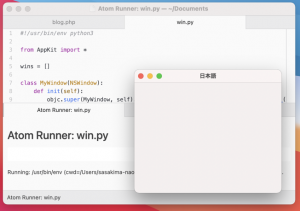

なのでワケワカメの代表 unary_function が使えないのは困ったなぁ。

と思ったけどコメントアウトしただけで動くじゃん。

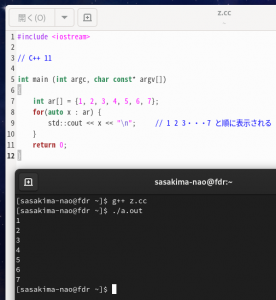

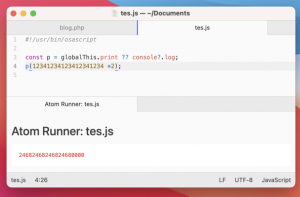

それと auto で便利になったとかも見かける。

いや、class で this を戻すのに auto 指定できるレベルでないとそれほど。

…できるジャン!

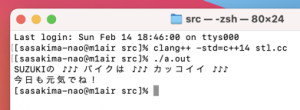

// stl.cc

#include <iostream>

#include <vector>

#include <algorithm>

/**

* Fedora 33

* g++ stl.cc

*

* macOS Big Sur

* clang++ -std=c++14 stl.cc

*/

/*

* みんな大好き C++ のテンプレート

* C++11 より unary_function は非推奨

* なんだけど、継承する必要が無くなっただけだったり

*/

template <class T>

struct outputfunc { // : public std::unary_function<T, void> {

void operator()(T obj) {

std::cout << obj << " ♪♪♪ ";

}

};

class App {

public:

App() {

std::vector<std::string> vec = {"SUZUKIの", "バイクは", "カッコイイ"};

// 関数オブジェクトにしたけど今は範囲ベース for のほうがいい

std::for_each(vec.begin(), vec.end(), outputfunc<std::string>());

}

~App() {

std::cout << std::endl << "今日も元気でね!" << std::endl;

}

static auto init() {

// auto で this を戻せる

return new App();

}

};

int

main(int argc, char* argv[]) {

// イヂワルな初期化

auto app = App::init();

delete app;

return 0;

}

macOS ではオプションが必要なのね、c++17 指定でもいい。

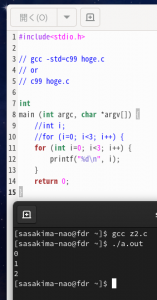

for も Python と同じようにできるし、使わない間に随分進化していた。

後は :: と -> が全部ドットになれば、って今更無理だろうな。

たまにしか C++ を触らないとどうしてもソコがね。