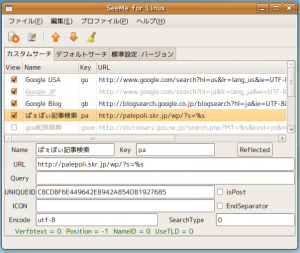

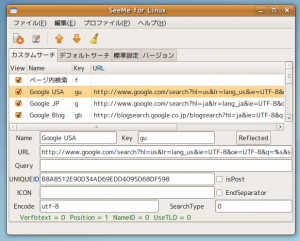

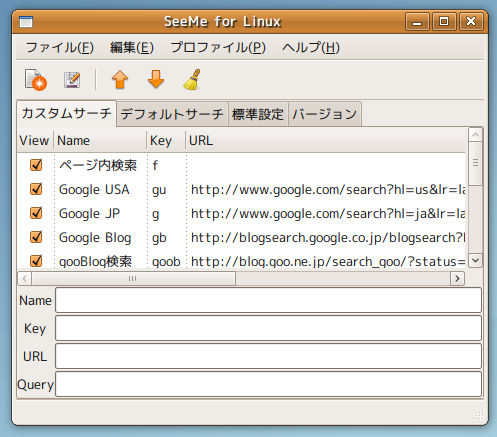

今日の SeeMe for Linux バックアップ。

はもうヤメにしてトップページにベータとして公開することにした。

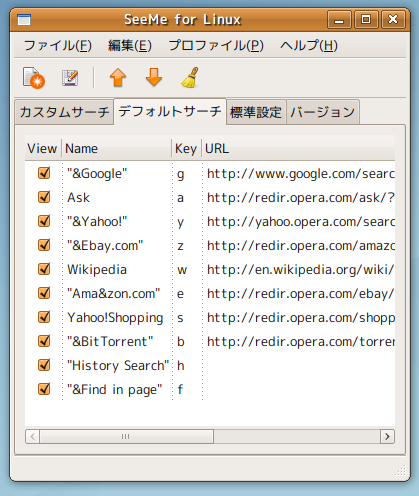

しかし Windows 版の About をタブにしたのは失敗だったかな…

なるべく見た目を共通にも GTK+ では GtkAboutDialog を使うのが普通だ。

Windows はこういうのを提供しないのか?知らないだけで有るのだろうか?

それと最初は国際化を狙って日本語部分を strs.py に分けて作っていたんだけど…

面倒だし英語サイトを作る語学力は無いし需要は微妙このうえないし。

Windows 版と表記が違うというのは避けたいのでやはりリテラルで済ませるかと。

それにしてもコードでウィジェット配置は面倒だ。

GtkLabel を GtkTable 内で左寄せするにはどうすればいいのか?

label2 = gtk.Label("標準のサーチエンジン UNIQUEID")

label3 = gtk.Label("Speed Dial サーチエンジン UNIQUEID")

label2.set_alignment(0.0, 0.5)

label3.set_alignment(0.0, 0.5)

table.attach(label2, 0, 1, 0, 1, gtk.FILL)

table.attach(label3, 0, 1, 1, 2, gtk.FILL)

今試したら上記みたくすればイケそう、あまり試していないので問題あるかも。

HTML の table タグは左寄せがデフォルトなのに何故中央配置がデフォルトなんだろう?

それとラヂオボタングループをインデントさせたいのだがどうすれば?

GtkBox の set_spacing では上下左右全部の指定しかできないんだよね。

mono で作った時は GtkHBox を挟んで左側に空文字を置くというアホな方法を使ったけど。

左だけにマージンを指定するにはやはりそういう方法しか無いのかな?意外と難しい。