Clutter は魅力的ではあるが描写の全部を自前で用意する必要がある。

つまり GtkButton, GtkListView のような Widget は無い。

それなら ClutterActor を GtkContainer 上に pack できればよくね?

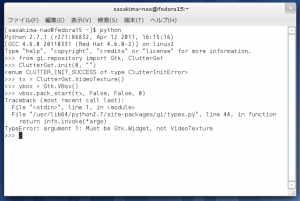

やってみると普通に拒否、全くの別物だからそりゃ当然の話だ。

しかし GNOME3 自体はしっかり連携している。

知らないだけで何か方法があるはずだ。

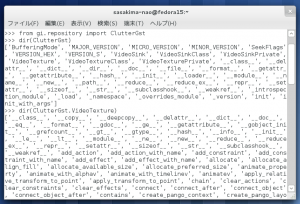

/usr/lib64/girepository-1.0

をよく見ると GtkClutter というものがある。

Clutter Gtk integration on Vimeo

WPF のような新規ウイジェットではなく GTK+ をエフェクトするみたい。

そりゃ GTK+3 自体が新規だし元から連携していてもおかしくない。

Clutter-Gtk 1.0.2 Reference Manual

どうやら GtkClutterWindow は GtkWindow のサブクラス。

ClutterActor が表面に張り付いている状態って認識でいいのかな?

Python からは get_stage() で ClutterStage が取得できそうである。

#!/usr/bin/env python

#-*- coding:utf-8 -*-

import sys

from gi.repository import Gtk, Clutter, GtkClutter, ClutterX11

def quit(widget, data=None):

Gtk.main_quit()

#ClutterX11.set_use_argb_visual(True)

#ClutterX11.set_display(ClutterX11.get_default_display())

#ClutterX11.disable_event_retrieval()

Clutter.init(sys.argv)

w = GtkClutter.Window()

w.connect("destroy", quit)

w.set_title("GtkClutter.Window")

w.resize(300, 200)

stage = w.get_stage()

stage.set_size(300.0, 200.0)

w.show_all()

Gtk.main()

WARNING 出まくり、初期化とか色々やってみたけど駄目だった。

とりあえず get_stage() だけはできている、使い方が悪いのだろう。

ついでにこの場合 delete-event ではなく destroy 指定でないと終了しない。

直感でやっても上手くいかない、もっと良い方法は無いだろうかと検索。

gtk_clutter_embed_new ()

で作成した Object なら Gtk+ コンテナに入れられるようだ。

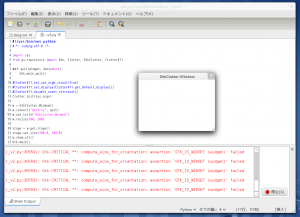

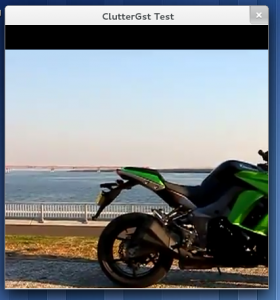

試すと上手くいったので ClutterGst でやってみる。

#!/usr/bin/env python

#-*- coding:utf-8 -*-

import sys

from gi.repository import Gtk, Clutter, GtkClutter, ClutterGst

class ClutterEmbedTest(Gtk.Window):

def __init__(self):

Gtk.Window.__init__(self)

# Video Texture

tx = ClutterGst.VideoTexture()

tx.set_uri("file:///home/sasakima-nao/movie/bike/ninjya1000_1.mp4")

# Create the Clutter Widget

embed = GtkClutter.Embed.new()

embed.connect("size-allocate", self.on_size_allocate, tx)

# ClutterStage

stage = embed.get_stage()

stage.add_actor(tx)

# Buttons

play = Gtk.Button(stock=Gtk.STOCK_MEDIA_PLAY)

play.connect("clicked", self.on_play, tx)

# packing

vbox = Gtk.VBox()

vbox.pack_start(embed, True, True, 0)

vbox.pack_start(play, False, False, 0)

self.add(vbox)

self.set_title("ClutterEmbedTest")

self.connect("delete-event", self.on_quit)

self.show_all()

def on_size_allocate(self, widget, allocation, tx):

w = widget.get_allocation().width

h = widget.get_allocation().height

tx.set_size(w, h)

def on_play(self, widget, tx):

tx.set_playing(True)

def on_quit(self, widget, data=None):

Gtk.main_quit()

if __name__ == '__main__':

# initialized

Clutter.init(sys.argv)

ClutterGst.init(0, "")

ClutterEmbedTest()

Gtk.main()

よしコレなら何も警告は出ない。

警告が出ないようガンバった WPF 3.0 アプリが 3.5 で無意味にされた過去が…

初心者はワケワカだろうけど、こんな苦労も数年後には無意味になるのでしょう。

やはり親ウインドウサイズに連動しないので size-allocate シグナルを利用。

ClutterActor のサイズは float だけど int のままサイズ変更できた。

コレで GTK+ Widget と ClutterActor の共存アプリケーションができる。

アスペクト比保持とかはどうやるんだろう?

というか最初のビデオでは GTK+ widget にエフェクトが掛かっていたような…

まだ先は長い、リファレンスマニュアル無しで作るのは狂気だがコレが楽しい。