macOS 10.15 Catalina を導入しました。

Macbook Air 2018 の Mojave からのアップグレードです。

さて、一番気になる所をチェック。

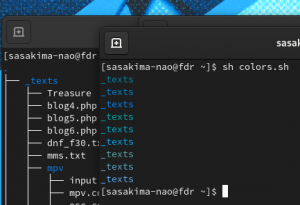

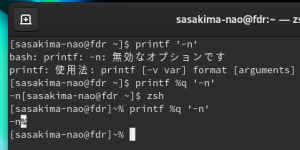

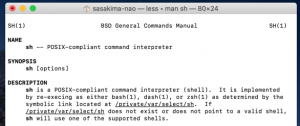

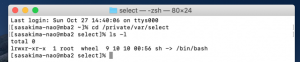

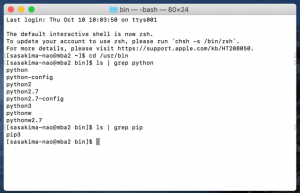

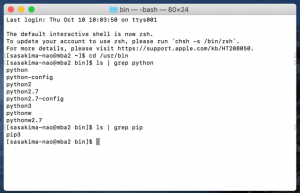

デフォルトシェルは初期状態では bash のまま。

ただし [zsh に自分で変更しろ] というメッセージが毎回出る。

.bashrc でカスタムしていた所は .zshenv に変換コピペ等の猶予がある。

一通り調べた後で筆者も zsh に変更します。

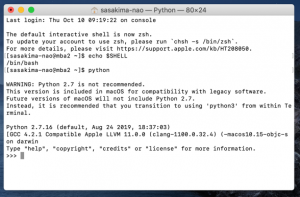

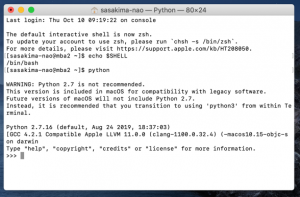

Python2 も実は残っている、同様なメッセージが出る。

でも Python3 ってあれ?

筆者は自分で Python3 を入れたけど、それは /usr/local/bin にある。

デフォルトで /usr/bin に入るようになったみたい、情報が無かったけど。

シンボリックリンク先は同じなので残しても問題ないけど local のは消すかな。

PyObjC は pip3 で自分で入れたのだけどコレも最初からあるのかいな?

他人の情報を待とう。

筆者自作の Comipoli はソースもビルド済みも問題なく動いた。

ただソースのまま起動するのが異様に遅くなったような気が。

macOS アプリケーション

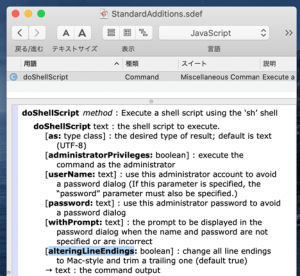

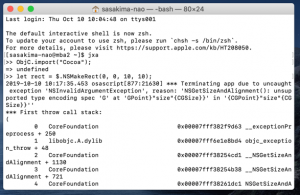

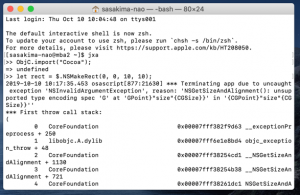

何より気になる JXA での NSRect のバグ。

そのまんまヤン!

もう JXA はダメだ、GUI は PyObjC に完全移行しよう。

httpd.conf はやはりリセットされた。

変更点は特に無いようだ、とっとと元に戻す。

macOS httpd.conf | PaePoi

んで

sudo apachectl restart

そんなことより。

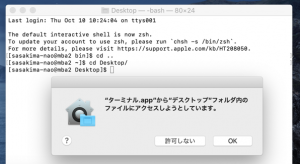

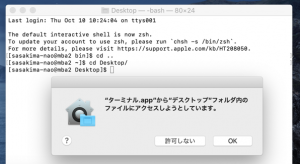

sips を使ったスクリーンショットの 72dpi 変換ができない!

macOS をクイックアクションで拡張 – L’Isola di Niente

シェル変更の影響か?

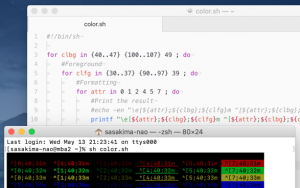

#!/usr/bin/env python3

# change72dpi *.png

import sys, os

from AppKit import *

from Quartz.CoreGraphics import *

args = sys.argv[1:]

for s in args:

name = os.path.basename(s)

src_image = NSImage.alloc().initWithContentsOfFile_(name)

img = NSBitmapImageRep.imageRepWithData_(src_image.TIFFRepresentation()).CGImage()

h = CGImageGetHeight(img) // 2

w = CGImageGetWidth(img) // 2

ctx = CGBitmapContextCreate(None, w, h, 8, 4 * w, CGColorSpaceCreateDeviceRGB(), kCGImageAlphaPremultipliedLast)

CGContextDrawImage(ctx, CGRectMake(0, 0, w, h), img)

imgref = CGBitmapContextCreateImage(ctx)

out_image = NSImage.alloc().initWithCGImage_size_(imgref, (w, h))

bmp = NSBitmapImageRep.imageRepWithData_(out_image.TIFFRepresentation())

data = bmp.representationUsingType_properties_(NSBitmapImageFileTypePNG, {})

data.writeToFile_atomically_(f'72dpi-{name}', True)

以前書いた使い捨てスクリプトでなんとか 72dpi 変換した。

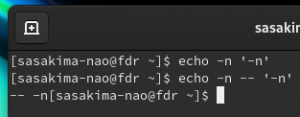

しかし端末でこんなの出ていたっけ?

とりあえず気がついたのはそんなところ。

相変わらず mac らしい使い方をしていないなぁ。