今まで PyGI で散々ウソを書いていた。

#!/usr/bin/env python3

from gi.repository import Gtk, Gdk

class Win(Gtk.Window):

"""

Auto-connected by the prefix of do_

"""

def __init__(self):

Gtk.Window.__init__(self)

self.set_events(Gdk.EventMask.BUTTON_PRESS_MASK)

#self.connect("button-press-event", self.on_button_press_event)

#self.connect("delete-event", Gtk.main_quit)

self.show_all()

def do_delete_event(self, event):

Gtk.main_quit()

def do_button_press_event(self, event):

self.begin_move_drag( event.button, event.x_root, event.y_root, event.time)

Win()

Gtk.main()

まさかこんな方法があったなんて、、、、、

ハイフンをアンダーバーに置換して do_ のプリフィクスだけで自動コネクト。

パッキングされた Widget は無理なので素直に自前コネクトを…

いや、コレも手段を知らないだけかも。

自前コネクトでも動くのでお好みで、ということで。

#!/usr/bin/env python3

import sys

from gi.repository import Gtk, Gio

"""

ApplicationMenu does not apply in GtkWindow

"""

#class Win(Gtk.ApplicationWindow):

class Win(Gtk.Window):

def __init__(self, app):

#Gtk.ApplicationWindow.__init__(self, application=app)

Gtk.Window.__init__(self, application=app)

self.show_all()

class App(Gtk.Application):

def __init__(self):

Gtk.Application.__init__(self)

def do_activate(self):

self.window = Win(self)

self.window.present()

def do_startup(self):

Gtk.Application.do_startup(self)

# AppMenu

menu = Gio.Menu()

menu.append("New", "app.new")

menu.append("Quit", "app.quit")

self.set_app_menu(menu)

# option "new"

new_action = Gio.SimpleAction.new("new", None)

new_action.connect("activate", self.new_cb)

self.add_action(new_action)

# option "quit"

quit_action = Gio.SimpleAction.new("quit", None)

quit_action.connect("activate", self.quit_cb)

self.add_action(quit_action)

def new_cb(self, action, parameter):

print("New")

def quit_cb(self, action, parameter):

self.quit()

if __name__ == "__main__":

app = App()

app.run(sys.argv)

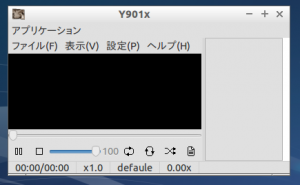

更に覚書ページでは GtkWindow を add_window していたけど

GtkApplicationWindow にしないとアプリケーションメニューが出せない。

自アプリに使おうとして適用されなくて初めて気が付いた。

application property は GtkWindow にあるのにさ。

実際に何か作らないと気が付かないことって多いよなぁ。

それにしても。

アプリケーションメニューは Lubuntu 等ではタイトルバーの下になる。

LXDE が Qt に移行する最大の原因はコレなのかな。

どうせ Qt もタッチパネル向け UI に変わると思うけど。