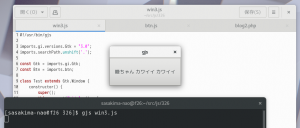

おまたせ、gjs の ES6 class でアプリを作る方法がやっと解ったよ。

PyGObject みたく親切に例外を吐くなんてしてくれないので厳しい。

注意点、constructor はマジでコンストラクタです。

Python の __init__ 等と違う、動的言語でまさかこの仕様だとは。

細かい説明はしないけど、つまり super() 以外は何もできない。

継承で色々行う場合は下記のように別関数にする等の必要あり。

/*

const MyWindow = new Lang.Class({

Name: 'MyWindow',

Extends: Gtk.ApplicationWindow,

_init: function(app) {

this.parent({application: app});

this.createContents();

// etc...

*/

var MyWindow = GObject.registerClass({

GTypeName: "MyWindow",

}, class MyWindow extends Gtk.ApplicationWindow {

constructor(props={}) {

super(props);

}

create() {

this.createContents();

// etc...

…

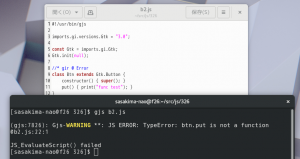

更に constructor の引数はベースへの property を JSON でに限定。

他を入れるとエラーになるのでとにかくこう書く以外に手段は無いみたい。

override で継承元の関数を呼ぶには super からドットで呼び出す。

Lang.Class ではないので this.parent() は使えない。

var MyApplication = GObject.registerClass({

GTypeName: "MyApplication"

}, class MyApplication extends Gtk.Application {

constructor(props={}) {

super(props);

}

vfunc_startup() {

//this.parent();

super.vfunc_startup();

コレはすぐ気が付くか。

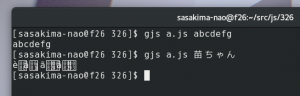

それ以外は今までのコードをそのまんま使えるようだ。

var にする必要があるのは外部から使う class だけでいいみたい。

本当は物凄い遠回りをしたんだけど以上であるようだ。

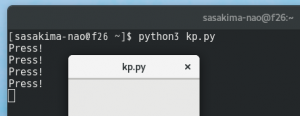

ということで、もう少し実験してから Y901x を更新する。

ぶっちゃけ動画プレイヤーは gnome-mpv でイイんだけど

Y901x は gjs のサンプルコードがメインの仕事だったことを忘れる所だった。