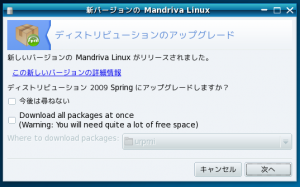

DeskTop Linux を Mandriva に乗り換え快適な毎日である。

しかし自作動画プレイヤー Y901x が落ちまくって使えないのは困った。

コイツの操作性に慣れきってしまったのよ、自分が作ったのだから当然。

VirtualBox 上だったとはいえ 2009.1 では Y901x は問題無かったはずなのに。

SeeMe for Linux は我ながら完璧だ、32bit 限定での話だが。

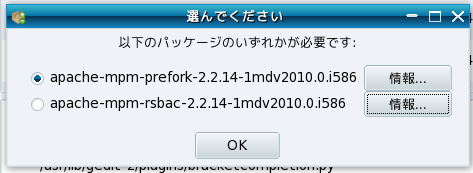

怪しそうなものを考えてみる。

Mandriva のセキュリティ関連が邪魔をしているのか?

GNOME や GTK+ のバージョンが上がったせいなのか?

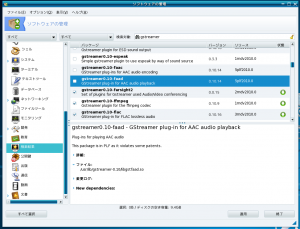

それとも GStreamer 自体のバージョンのせいなのか?

OS のバージョンアップで以前のアプリが動かなくなるなんて当たり前の話だからね。

過去の資産?はぁ…ドキュメントを読めない人ですかアナタ、漢字文化圏用も用意したのに。

と、Microsoft は強気でいても全然構わないと私的には思うんですけど。

でなきゃ以後の Windows の進化にまで影響が出てしまう…

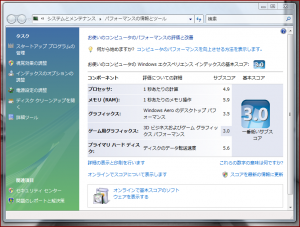

Windows 7 はその点だけは残らず褒めろ、コイツの開発者達は恐るべき執念、以上脱線。

ということで。

複雑(でもないが)な Y901x では解らないので以前自分で書いたコ以下のコードで試す。

複雑でもないというのはベースである Windows 版 Y901 はトンデモネェ程複雑だから。

自身で何故こうなっているかワカンネェ、だから Cinema は超単純化…まぁそれは関係なくて。

やっぱり動かない…

bus.enable_sync_message_emission()

imagesink.set_xwindow_id(self[“drawingarea1”].window.xid)

のどちらかをコメントアウトすると別個ウインドウになって普通に動く。

つか enable_sync_message_emission ってそういうことだったのね。

知らないで以下のコードをまるまるコピペしたよ。

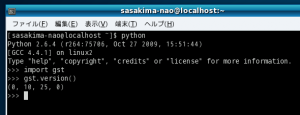

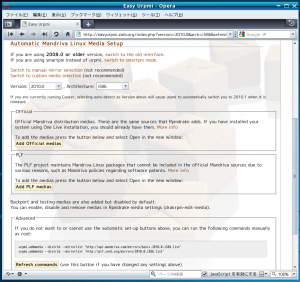

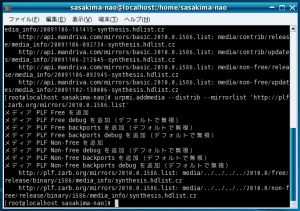

そういえば Mandriva の GStreamer のバージョンは何?

0.10.25 なのか、超最新版じゃないの。

GStreamer: open source multimedia framework

むーどうやらこの辺が怪しいな。

もう少し調べてみます。

で。

Vista は普通に認証通ったよ、何時スナップショットを取ろうかな?