前回の GExiv2 の件。

comipoli に実装しようとしてハマったので覚書。

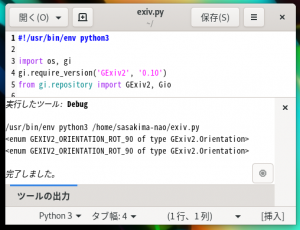

GSubprocess から GUnixInputStream を得て GExiv2 に読ませる。

その GUnixInputStream からは GdkPixbuf を作ることができない。

順番を逆にしても駄目、Stream の再利用はできないみたい。

他の手段で GExiv2 を使おうと思ったけど上手くいかない。

他の手段で GdkPixbuf を得ることは無理。

exif 取得と画像取得で別にアクセスするしかないようだ。

遅くなるだろうけど気にならないレベルならいいかなって。

しかし GSubprocess をもう一つ使をうとするもエラー。

原因は解らない、GSubprocess の情報なんて皆無だ。

失敗をズラズラ書いても無意味なので結論。

GSubprocess と subprocess を両方使う強行手段でなんとかなった。

class ComipoliArchive:

def __init__(self):

# etc...

def _zip_escape(self, filename):

ESCAPE = '[]*?!^-\\'

res = ''

for s in filename:

if s in ESCAPE:

res += '\\'

res += s

return res

def _on_wait(self, proc, res):

proc.wait_check_finish(res)

def __getitem__(self, num):

if num == self.max:

raise IndexError

try:

args = ['unzip', '-pj', self.path, self._zip_escape(self.namelist[num])]

# tag

ori = 0

pr = subprocess.Popen(args, encoding='UTF-8', stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)

fd = pr.stdout.fileno()

with open(fd, 'rb') as f:

metadata = GExiv2.Metadata()

metadata.open_buf(f.read())

ori = metadata.get_orientation()

pr.wait()

# pixbuf

sp = Gio.Subprocess.new(args, Gio.SubprocessFlags.STDOUT_PIPE | Gio.SubprocessFlags.STDERR_MERGE)

sp.wait_check_async(None, self._on_wait)

stream = sp.get_stdout_pipe()

p = GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_stream(stream)

if ori == GExiv2.Orientation.HFLIP:

p = p.flip(True)

elif ori == GExiv2.Orientation.ROT_180:

p = p.rotate_simple(GdkPixbuf.PixbufRotation.UPSIDEDOWN)

elif ori == GExiv2.Orientation.VFLIP:

p = p.flip(False)

elif ori == GExiv2.Orientation.ROT_90_HFLIP:

p = p.rotate_simple(GdkPixbuf.PixbufRotation.CLOCKWISE).flip(True)

elif ori == GExiv2.Orientation.ROT_90:

p = p.rotate_simple(GdkPixbuf.PixbufRotation.CLOCKWISE)

elif ori == GExiv2.Orientation.ROT_90_VFLIP:

p = p.rotate_simple(GdkPixbuf.PixbufRotation.CLOCKWISE).flip(False)

elif ori == GExiv2.Orientation.ROT_270:

p = p.rotate_simple(GdkPixbuf.PixbufRotation.COUNTERCLOCKWISE)

stream.close()

sp.force_exit()

return p

except Exception as e:

raise e

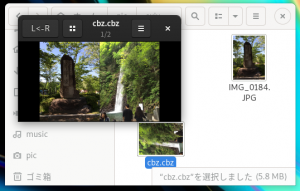

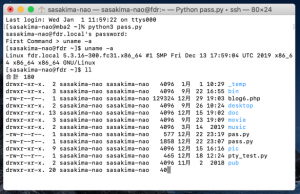

前回の cbz を開いてみる。

よし回転されているな。

注意点は ROT_90 は 90 度傾いているから 270 度回転させるということ。

戻す度数という意味ではない、flip は手持ちサンプルが無いのでこれで正しいか未確認。

後 Popen は wait を忘れずに。

Scaling: GDK-PixBuf Reference Manual

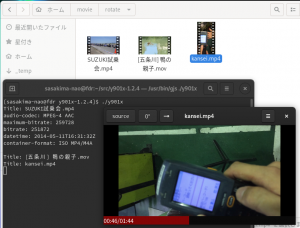

展開速度も別に気にならない、てか何か変わったか?のレベル。

多分 GExiv2 が凄いだけなんだろうけど。